Artikel teilen

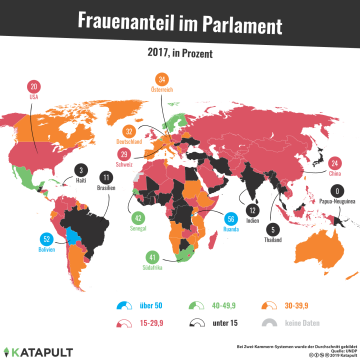

Was in Deutschland lediglich diskutiert und nur schrittweise verändert wird, ist in den meisten afrikanischen Ländern bereits heute Realität: eine Frauenquote im Parlament. Seit Ende der 90er-Jahre wollen viele afrikanische Regierungen mehr Frauen in ihren Parlamenten. Die Frauenquote, die in fast allen afrikanischen Staaten eingeführt wurde, sollte den Frauenanteil in den Parlamenten deutlich steigern. Mit Erfolg. Am höchsten ist er in Ruanda: 61,3 Prozent (2018); dahinter liegen der Senegal (42,7 Prozent), Südafrika (42), Namibia (41,3) und Mosambik (39,6). Im Vergleich dazu sind die Anteile in europäischen Staaten deutlich niedriger. Im deutschen Bundestag liegt der Frauenanteil beispielsweise bei nur 30,7 Prozent. Selbst in Schweden, das in vielerlei Hinsicht als vorbildhaft gilt, beträgt der Frauenanteil mit 43,6 Prozent weniger als in Ruanda.

Warum herrschen gerade in jenen Ländern mit sehr niedrigem Wirtschaftswachstum derartige Gleichstellungsbestrebungen?

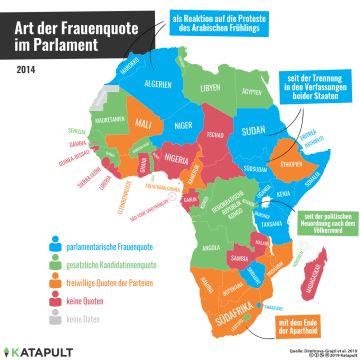

Diese Frage stellten sich auch Valentina Dimitrova-Grajzl vom Virginia Military Institute und Iyabo Obasanjo vom College of William & Mary. Die Forscherinnen untersuchten zwei Arten von Frauenquoten: zum einen die parlamentarische Quote (»reserved seats quota«), bei der eine festgelegte Anzahl an Sitzen für Frauen reserviert ist. Zum anderen die Kandidatinnenquote (»legislative candidate quota«), bei der die Parteien eine feste Anzahl von Frauen aufstellen müssen. Der Unterschied: Die zweite Quotenregelung garantiert nicht, dass die Frauen sich gegen ihre männliche Konkurrenz durchsetzen und ins Parlament einziehen.

Von 54 afrikanischen Staaten hatten bis 2014 zehn eine parlamentarische Quote und 14 eine Kandidatinnenquote. In zehn Ländern hatten nur einzelne Parteien eine freiwillige Frauenquote in ihre Satzung aufgenommen (»voluntary party quota«). In Kenia, Niger, Tansania und Simbabwe gab es sowohl eine freiwillige Frauenquote der Parteien als auch eine parlamentarische Quote. 16 afrikanische Länder hatten keine Frauenquote festgelegt.

Die Frauenquote im Parlament hat kaum Einfluss auf die allgemeine Gleichstellung

Beide Formen der Frauenquote sollen die Gleichberechtigung in den Parlamenten und der Frauen insgesamt verbessern. Sie diskutieren ganz automatisch Themen, die sie betreffen, wie beispielsweise Gewalt gegen Frauen, sexuelle Selbstbestimmung oder HIV. Das kann zur Verbesserung der Lebensumstände führen.

Afrikanischen Regierungen dienen Quotenregelungen oft aber auch der internationalen Anerkennung und dem Machterhalt. Frauenquoten entwickelten sich dort im Unterschied zu europäischen Staaten nicht aus ökonomischem Wachstum heraus oder aus dem Streben nach Gleichberechtigung. In Europa führte das starke Wirtschaftswachstum zu einer Veränderung von Normen und löste geschlechtsspezifische Rollenverteilungen auf. Erst dadurch wurde Frauen der Weg zum Arbeitsmarkt geöffnet, ihre Chancen auf Bildung erhöht und eine bessere medizinische Versorgung ermöglicht. In den afrikanischen Staaten ist dieses Wachstum nicht in diesem Maße vorhanden, weshalb Frauenquoten dort nicht immer mit Gleichberechtigung einhergehen.

Um den Grad der Geschlechtergleichstellung zu untersuchen, zogen Dimitrova-Grajzl und Obasanjo den sogenannten Index für geschlechtsspezifische Ungleichheit (GII) heran. Dieser wird seit 2010 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen erhoben und gibt die Geschlechterungleichheit von Ländern an. Gemessen werden dabei (1) die Müttersterblichkeitsrate, (2) die Geburtenrate unter jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 19, (3) der Anteil der Bevölkerung mit mindestens einem sekundären Bildungsabschluss, (4) der Anteil von Frauen im Parlament sowie (5) die Erwerbsquote von Frauen.

Bezogen auf die afrikanischen Staaten zeigte sich, dass Quotenregelungen die Anzahl von Frauen im Parlament insgesamt zwar erhöhen. Auf die anderen Indikatoren hat das jedoch nicht notwendigerweise Einfluss. Dabei gibt es Unterschiede zwischen parlamentarischer und Kandidatinnenquote: Länder mit einer Kandidatinnenquote weisen eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen und eine geringere Müttersterblichkeit auf als Länder mit einer parlamentarischen oder ohne gesetzliche Frauenquote. Und das, obwohl in den Ländern mit parlamentarischer Quote in der Regel mehr Frauen im Parlament sitzen.

Das sei aber nur scheinbar ein Widerspruch. Besonders bei der parlamentarischen Quote wird die tatsächliche Legitimation der Politikerinnen bezweifelt, so die Vermutung der Wissenschaftlerinnen. Es fehlt der Wettbewerb unter den Kandidaten. Darunter leide auch die Gleichstellung, was sich letztlich negativ auf die politische Durchsetzungskraft der Parlamentarierinnen auswirke. Das Problem dabei: In Ländern mit einem Mehrheitswahlrecht – in Afrika sind das immerhin 149 – macht eine Kandidatinnenquote wenig Sinn. Bei einem solchen Wahlsystemen gewinnt derjenige Kandidat, die die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis bekommt. Und das sind in der Praxis vor allem hochgebildete Männer mittleren Alters oder ältere Männer. Daher stellen die Parteien diese vorwiegend auf.

Um dieses Problem zu lösen, schlagen die Autorinnen der Studie ein zweiphasige Quotenregelung vor: Die betroffenen Länder könnten übergangsweise mit der parlamentarischen Quote dafür sorgen, dass sich Frauen als Politikerinnen ausprobieren und beweisen können. Nach einer begrenzten Anzahl an Wahlzyklen könnte Frauen dann ermöglicht werden, bei nachfolgenden Wahlen gegen Männer um nichtkontingentierte Sitze anzutreten.

Machtlos im Parlament?

Ruanda hat eine Kandidatinnenquote und unter den afrikanischen Ländern ist es laut GII eines derjenigen mit der höchsten Gleichstellungsquote. Besonders zwei Indikatoren sind dafür verantwortlich: der hohe Frauenanteil unter den Erwerbstätigen und der im Parlament. Doch das Land nimmt eine Sonderstellung ein, wie die Autorinnen schreiben. In einigen afrikanischen Staaten sind die Frauenquoten infolge von Verfassungsänderungen oder Regimewechseln nach Konflikten eingeführt worden. So auch in Ruanda. 1994 kam es hier zu einem Völkermord, bei dem 800.000 bis eine Million vor allem Angehörige der Tutsi-Minderheit durch radikale Hutu getötet wurden. Die meisten Opfer waren gebildete Männer. Auch die Täter waren fast ausschließlich Männer. Nach dem Genozid bestand die erwachsene Bevölkerung zu 70 Prozent aus Frauen, die den Wiederaufbau des Landes notwendigerweise mitgestalteten.

An der Spitze des Landes steht Präsident Paul Kagame. 2000 wurde er offiziell gewählt, de facto regierte er das Land aber schon seit dem Ende des Völkermords. Obwohl Kagame als Autokrat umstritten ist, genießt er in der Bevölkerung, aber auch in ganz Afrika große Anerkennung. Denn er hat das Land nicht nur geeint, sondern auch in den wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Besondere Aufmerksamkeit widmet Kagame zudem der Gleichstellung der Geschlechter. Wiederholt betonte er, dass eine nationale Aussöhnung nicht möglich sei, »wenn mit den Frauen die Hälfte der Bevölkerung zurückgelassen wird«. Es existieren entsprechend viele Gesetze, die die Gleichstellung der Frau sichern sollen: Bestrafung von sexueller Gewalt, Erlaubnis der Abtreibung in bestimmten Fällen, gesetzlicher Mutterschutz, Lohngleichheit und die 30-Prozent-Quote für Frauen in alle öffentlichen Ämtern.

Doch die Gesetze werden vom Präsidenten durchgesetzt, nicht von den Politikerinnen. Das Parlament ist einigermaßen machtlos. Wirklich politische Frauen wie die Oppositionelle Victoire Ingabire lässt er verhaften. Auch ist die Gleichstellung zwar rechtlich verankert, doch haben die Gesetze Defizite: So stehen beispielsweise auf Vergewaltigung fünf Jahre Haft – Vergewaltigung in der Ehe hingegen wird nur mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis sechs Monaten und einer Geldstrafe sanktioniert. Trotz Gleichstellungsbemühungen und Quotenregelungen herrschen in der Bevölkerung noch immer patriarchalische Strukturen: »In einer Umfrage unter Ruandas weiblichen Abgeordneten berichteten fast alle Befragten, dass sie nebenbei die Hausarbeit erledigten. Ein Mann bestand darauf, dass seine Frau ihm das Frühstück mache, die Hemden bügele, die Schuhe putze und die Socken auf die Schuhe platziere.«

Aktuelle Ausgabe

Dieser Text erschien in der 15. Ausgabe von KATAPULT. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie das gedruckte Magazin für nur 19,90 Euro im Jahr.

Autor:innen

Ehemalige Praktikantin bei KATAPULT.