Schwangerschaftsabbruch

Wer abtreiben will, macht es auch illegal

By Ann-Kathrin Leclère and Julia Hercka

Share article

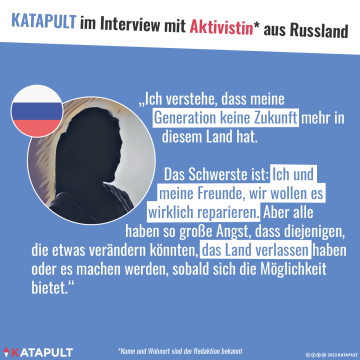

In Deutschland haben sich 2019 offiziell 100.893 Frauen für eine Abtreibung entschieden, das sind 126,4 Schwangerschaftsabbrüche auf 1.000 Geburten. Ungewollte Schwangerschaften kommen überall vor, unabhängig vom Land, dem sozialen Status und davon, ob es legal ist, abzutreiben. Seit Jahren fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit ein Recht auf Abtreibung. In einigen Ländern sind derzeit jedoch gegenläufige Entwicklungen zu beobachten: Mit Amy Coney Barrett wurde im Jahr 2020 eine entschiedene Abtreibungsgegnerin an das höchste Gericht der USA berufen. Polen hat bereits eines der striktesten Abtreibungsgesetze in Europa und versucht 2020 das Gesetz noch einmal zu verschärfen. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS will Abtreibungen auch bei starken Fehlbildungen des Fötus verbieten. Die EU-Menschenrechtskommissarin Dunja Mijatovic nennt dieses Vorgehen eine Verletzung der Menschenrechte. Das katholisch geprägte Land argumentiert - wie viele andere Staaten -, dass mit strengeren Gesetzen gegen Schwangerschaftsabbrüche das ungeborene Leben geschützt werden kann.

Verbote ändern aber wenig daran, dass Frauen in Konfliktsituationen abtreiben. Nur tun sie es dann eben heimlich und unter viel schlechteren medizinischen Bedingungen. Diesen Zusammenhang untersuchte ein britisches Forschungsteam in einer Langzeitstudie mit Daten von 1990 bis 2019. Die Vermutung: Ein begrenzter Zugang zu Verhütungsmitteln verursacht mehr ungewollte Schwangerschaften. Wenn die Möglichkeit eines Abbruchs begrenzt ist, führt das wiederum zu unsicheren Abtreibungen. Zur Überprüfung ihrer These wertete das Forschungsteam Zahlen von Abtreibungen, ungewollten Schwangerschaften und den Bedarf an Verhütungsmitteln von 166 Ländern aus. Außerdem interessierte sie, welche Rolle das Einkommen bei Schwangerschaftsabbrüchen spielt und wie die jeweilige Gesetzeslage die Zahl der Abtreibungen beeinflusst.

Die Ergebnisse: Von 2015 bis 2019 gab es jährlich etwa 121 Millionen ungewollte Schwangerschaften. Dabei zeigte sich, dass deren Anzahl negativ mit dem Einkommen zusammenhing. Das bedeutet, je niedriger das Einkommen, desto mehr ungewollte Schwangerschaften. Das Forschungsteam fand heraus, dass etwa die Hälfte aller ungewollten Schwangerschaften mit einer Abtreibung endet - unabhängig vom untersuchten Land und ob Abbrüche dort legal waren oder nicht. So wiesen Länder mit hohem Einkommen und legalen Abtreibungsmöglichkeiten etwa die gleiche Abtreibungsrate auf wie Länder mit niedrigem Einkommen und Abtreibungsverboten. Untersucht werden konnten nur die gemeldeten Abbrüche. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt aber, dass in Ländern mit Abtreibungsverboten deutlich mehr unsichere Abbrüche durchgeführt werden als in Staaten, in denen sie legal sind.

Einige Frauen sehen sich unabhängig von gesetzlichen Einschränkungen zu einer Abtreibung gezwungen, beispielsweise wenn bei einer Schwangerschaft lebensgefährliche Komplikationen auftreten, oder wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist. Dafür gehen sie zum Teil auch rechtliche und medizinische Risiken ein. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die gesellschaftliche Realität keine rechtliche Berücksichtigung findet. Wenn ein Land wie Polen die Abtreibungsgesetze verschärft, führt das nicht zu einem Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche, sondern dazu, dass Grundrechte der Frau missachtet werden. 1994 stimmten 179 Staaten dem Kairoer Aktionsprogramm zu, das das Recht auf sexuelle und sogenannte reproduktive Gesundheit festsetzt. Menschen sollen selbst über die Anzahl und den Abstand von Geburten entscheiden dürfen. Dass das insbesondere Frauen betrifft, wurde ein Jahr später auf der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking hervorgehoben.

6.000 Euro Strafe, wer über Abtreibungen informieren will

Doch auch in Deutschland wird dieses Recht nur bedingt umgesetzt. Das kritisierte zumindest der UN-Frauenrechtsausschuss 2017. In Paragraf 218 des deutschen Strafgesetzbuchs (StGB) heißt es: “Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” Eine Abtreibung bleibt sowohl für die Schwangere als auch für die durchführende Klinik nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Dazu gehört, dass die Frau sich beraten lässt, eine “Bedenkzeit” von drei Tagen einhält und den Abbruch in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft vornimmt. Außerdem wird die aktuelle und zukünftige Situation der Schwangeren eingeschätzt. Nur wenn eine akute Gefahr für den seelischen oder körperlichen Zustand der Frau besteht und diese nicht durch andere Maßnahmen - zum Beispiel eine Adoption des Kindes - abgewendet werden kann, ist ein Abbruch erlaubt. Unter anderem in Schweden und den Niederlanden ist Abtreibung ein Recht der Frau und keine Straftat.

Frauen, die in Deutschland abtreiben wollen, werden also vor allem vor Hürden gestellt. Um einen Abbruch vornehmen lassen zu dürfen, müssen sie zunächst eine Beratungsstelle aufsuchen. Diese können Frauen auch bei der Suche nach einer Praxis helfen, über die Art der Abtreibung informieren oder die Schwangere bei der Organisation des Abbruchs unterstützen. Das Problem: Den Beratungsstellen liegen auch nicht immer alle Informationen der einzelnen Kliniken vor. Pro Familia, ein Verein für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung, fordert deshalb: Die Praxen müssen diese Informationen, die für die Entscheidung der Patientin so wichtig sind, auf ihrer eigenen Homepage veröffentlichen dürfen.

Dass kaum Informationen darüber bereitgestellt werden, wo Abtreibungen überhaupt möglich sind, liegt am Zusatzparagrafen 219a StGB, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Was als Werbung gilt, darüber wird im Einzelfall entschieden. Ärztinnen und Ärzte, die auf ihrer Internetseite Informationen herausgeben, machen sich so aber für Abtreibungsgegner angreifbar und unter Umständen sogar strafbar. Dieses Risiko gehen viele nicht ein. Menschen, die Abtreibungen kritisch gegenüberstehen, wollen vor allem das ungeborene Leben schützen. Der Schutz auf Leben steht im Grundgesetz nämlich auch Ungeborenen zu. Jedoch schließt das Abtreibungen nicht grundsätzlich aus, denn Deutschland erkennt an, dass Schwangerschaften einen schwerwiegenden Konflikt auslösen können. Die aktuellen Gesetze sorgen jedoch dafür, dass sowohl Frauen als auch Praxen kriminalisiert werden können.

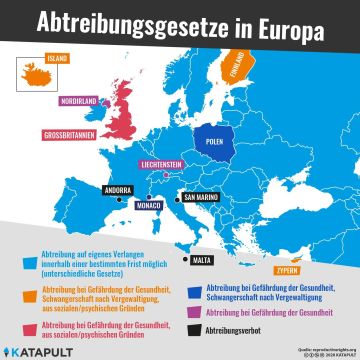

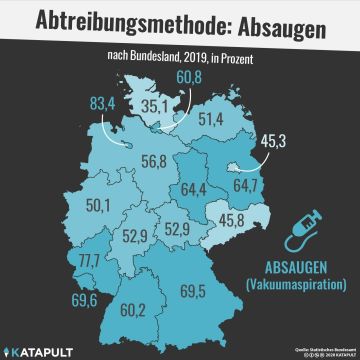

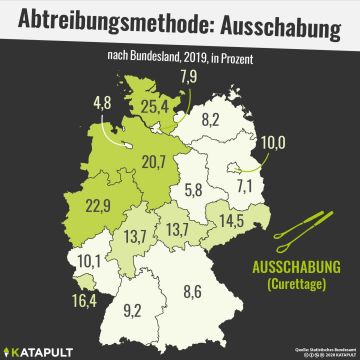

Kommt es zur Strafverfolgung aufgrund des Verstoßes gegen das Werbeverbot, müssen Ärztinnen und Ärzte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen. So wie die Ärztin Kristina Hänel, die 2017 zu einer Zahlung von 6.000 Euro verurteilt wurde. Ihr Fall wurde bekannt, weil sie sich öffentlichkeitswirksam gegen das Urteil wehrte. Sie löste damit eine Debatte aus, in deren Folge das Werbeverbot 2019 durch einen vierten Absatz im Paragraphen eingeschränkt wurde. Seitdem dürfen Kliniken sowie Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Internetseite angeben, wenn sie Abbrüche durchführen. Zusätzlich gibt es eine zentrale Liste der Bundesärztekammer, die über die Orte und die Art der Schwangerschaftsabbrüche informieren soll. Hier können Frauen Kliniken finden und auch erfahren, ob dort mit Medikamenten oder mithilfe einer Operation abgetrieben wird. Da die Einrichtungen sich freiwillig in die Liste eintragen lassen können, ist sie bisher noch nicht vollständig. Sie weist zudem weitere Defizite auf: Erstens wird nur zwischen dem operativen und dem medikamentösen Abbruch unterschieden. Ob die jeweilige Klinik eine Ausschabung oder Absaugung vornimmt, ist nicht ersichtlich. Zweitens lassen einige Ärztinnen und Ärzte die Spalte für die Abtreibungsart frei.

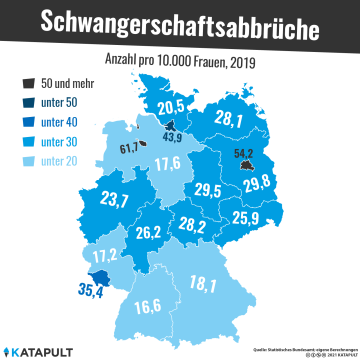

Die Angst vor Strafe und Vorwürfen veranlasst einige Kliniken auch dazu, Schwangerschaftsabbrüche zu verweigern. Liegt keine Gesundheitsgefahr vor, ist dies erlaubt. Das legt das sogenannte Schwangerschaftskonfliktgesetz fest. Gleichzeitig schreibt das Gesetz aber auch vor, dass die Bundesländer ausreichend Einrichtungen zur Verfügung stellen müssen. Was das bedeutet, ist Auslegungssache. Manche Frauen müssen bis zu 150 Kilometer fahren, wie eine Recherche der “taz” von 2017 aufzeigt. Die Reise in eine kilometerweit entfernte Klinik ist einigen Frauen mitunter nicht möglich, etwa weil sie arbeiten, Kinder versorgen müssen oder es sich nicht leisten können. Am schwierigsten ist es in Niederbayern, im Süden Baden-Württembergs und in der Oberpfalz. Deutschlandweit sind immer weniger Ärztinnen und Ärzte bereit, eine Abtreibung durchzuführen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach gab es Anfang der 2000er noch rund 2.000 Kliniken. Die Zahl ist bis 2018 auf 1.200 Kliniken gesunken. Neue Ärztinnen und Ärzte sind schwer zu finden, weil das Thema Schwangerschaftsabbruch nicht verpflichtend im Studium verankert ist.

Geringverdienende brechen bis zu dreimal häufiger eine Schwangerschaft ab

Was muss verändert werden, damit Frauen ihr Grundrecht auf reproduktive Gesundheit wahrnehmen können? Wie die britische Langzeitstudie zeigt, fehlt es zuallererst an ausreichenden und vergleichbaren Daten zu ungewollten Schwangerschaften und Abbrüchen, sowohl international als auch in den einzelnen Ländern.

Ein weiteres Problem stellt die Verhütung dar. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat mehrere Studien zusammengefasst, die zeigen, dass Geringverdienende die Verhütung häufiger unterbrechen. Denn verhüten ist teuer. Demnach brechen Geringverdienerinnen eine Schwangerschaft bis zu dreimal häufiger ab und werden viel öfter ungewollt schwanger. Wegen der hohen Abbruchrate unter Geringverdienerinnen bot Pro Familia deshalb 2019 in verschiedenen Orten kostenfrei Verhütungsmittel an. Ergebnis des Versuchs: Es besteht ein großer Bedarf. Kostenfreie Verhütung solle aber nicht nur Sozialhilfeempfängerinnen angeboten werden, sondern allen. Das ist keine neue Idee. In der DDR etwa wurde die Antibabypille ab 1972 kostenfrei ausgegeben. Von 1975 bis 2004 wurden die Kosten für Geringverdienende auch in der Bundesrepublik von den Sozialämtern übernommen. Heute ist die Kostenübernahme je nach Bundesland unterschiedlich geregelt und letztendlich abhängig von einer Entscheidung im Einzelfall. Immerhin bis zum 22. Lebensjahr werden die Kosten für die Pille von den gesetzlichen Krankenkassen für alle Frauen übernommen.

Weltweit versuchen konservative Gruppen und Regierungen den Zugang zu sicheren Abtreibungen zu verbieten oder einzuschränken. Strenge Gesetze und der eingeschränkte Zugang zu Verhütungsmitteln führen jedoch zu unbeachtsichtigten Schwangerschaften und in der Folge zu Schwangerschaftsabbrüchen. Werden diese unter unsicheren Bedingungen durchgeführt, bedeutet das ein Risiko für die Frauen.

Transparenzhinweis: In der Grafik "Schwangerschaftsabbrüche pro Bundesland" war bei erster Veröffentlichung die Einheit falsch angegeben. Die Grafik haben wir im September 2021 korrigiert.

Aktuelle Ausgabe

KATAPULT ist gemeinnützig und unabhängig. Wir finanzieren uns durch Spenden und Abonnements. Abonnieren Sie das gedruckte Magazin für nur 19,90 Euro im Jahr.

Authors

War 2020 Praktikantin bei KATAPULT.