Erneuerbare Energien

Windrad sucht Standort

Veröffentlicht am 08.01.2020

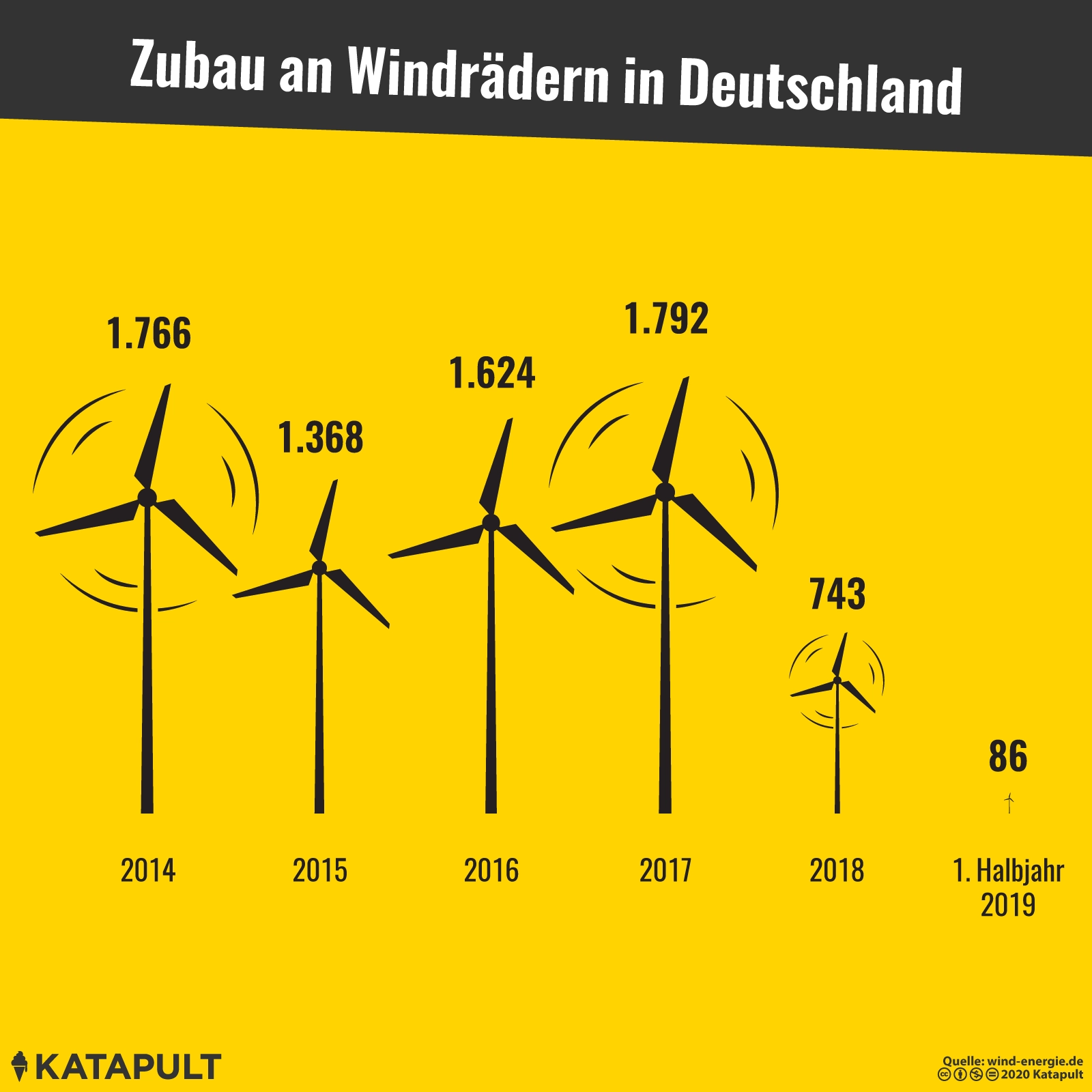

Weltweit galt Deutschland lange als Vorreiter in Sachen Energiewende. Seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 werden erneuerbare Energien gefördert und kontinuierlich ausgebaut. Heute leisten sie mit einem Anteil von über 40 Prozent einen wichtigen Beitrag zur Stromerzeugung, allen voran die Windenergie als tragende Säule der Ökostromproduktion.1