Unmögliche Körper

Wofür würdest du dich entscheiden: dich mit dem Coronavirus zu infizieren oder 11 Kilo zuzunehmen? In den USA hätten sich knapp die Hälfte der Männer und 40 Prozent der Frauen im April 2020 für die Ansteckung mit dem Virus entschieden. Das ist das vorläufige Ergebnis einer Studie des Center for Body Image Research & Policy an der Universität von Missouri unter knapp 900 jungen Erwachsenen zwischen 18 und 34 Jahren.1

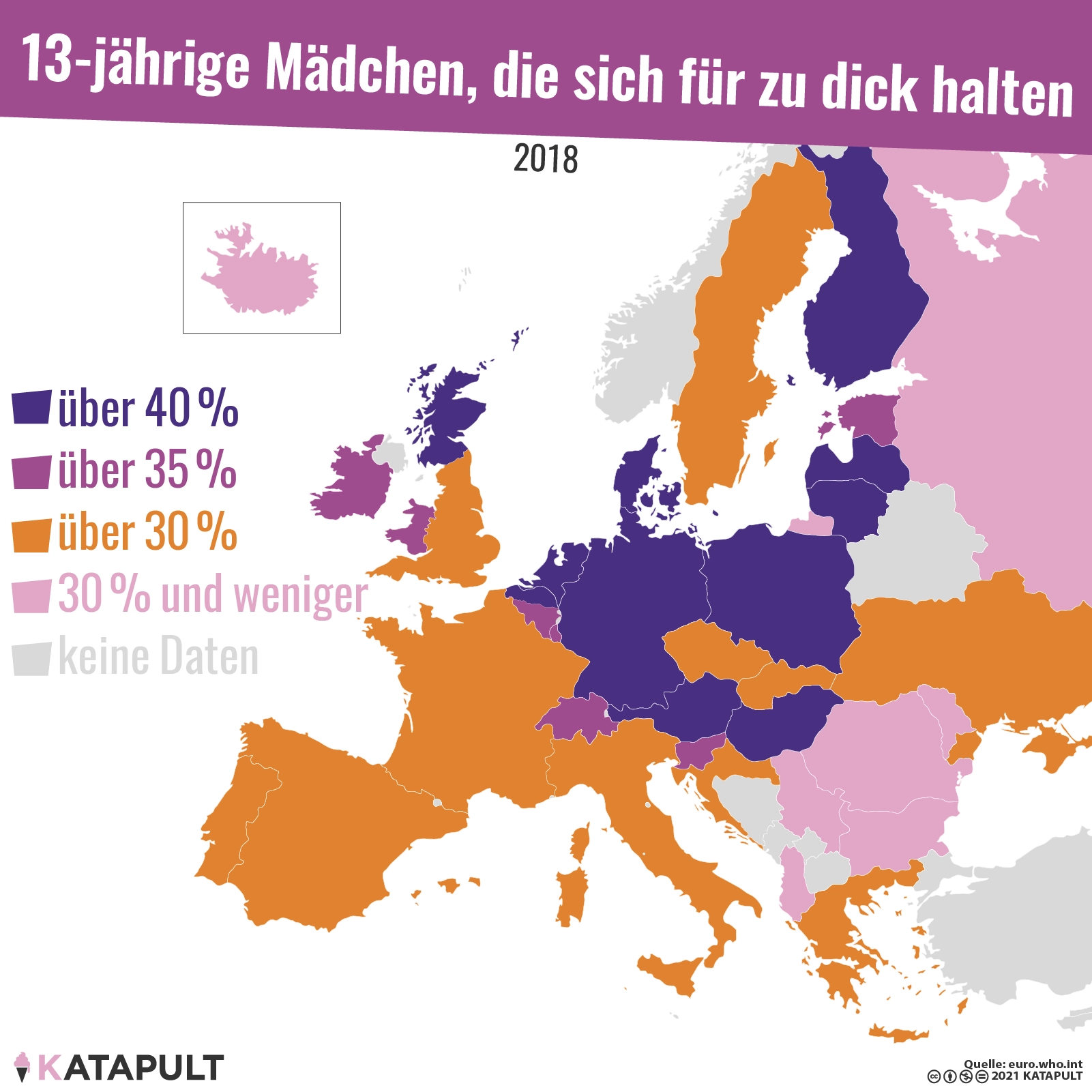

Übergewicht gilt auch in der Pandemie als Makel. Die einfache Regel: dünne, trainierte Körper gelten als schön, dicke, untrainierte als hässlich. Im Gegensatz zu den 1990ern müssten Frauen fit aussehen, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner.2 Brust und Po sollten kurvig sein, aber nicht zu sehr. Die idealtypische Frau ist außerdem cissexuell, weiß, langhaarig und hat glatte Haut. Ihre Körperhaare rasiert sie, das Gesicht ist geschminkt. Auch eine gerade Nase und ein symmetrisches Gesicht gelten als schön.3 Ideale männliche Körper seien muskulös, sportlich und ebenfalls weiß, sagt Fikri Anıl Altıntaş. Der freie Autor und deutsche »HeforShe«-Botschafter der Vereinten Nationen setzt sich kritisch mit Männlichkeitsbildern und der Vorstellung von einem perfekten männlichen Körper auseinander. Vor allem trainierte Oberkörper, Arme und Waden gälten als erstrebenswert, so Altıntaş.4

SOLI

alle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können

BASIS

alle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können

6 €

/Monatalle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können