Parallelmedien

Auf dem Alternatiefpunkt

Veröffentlicht am 10.01.2025

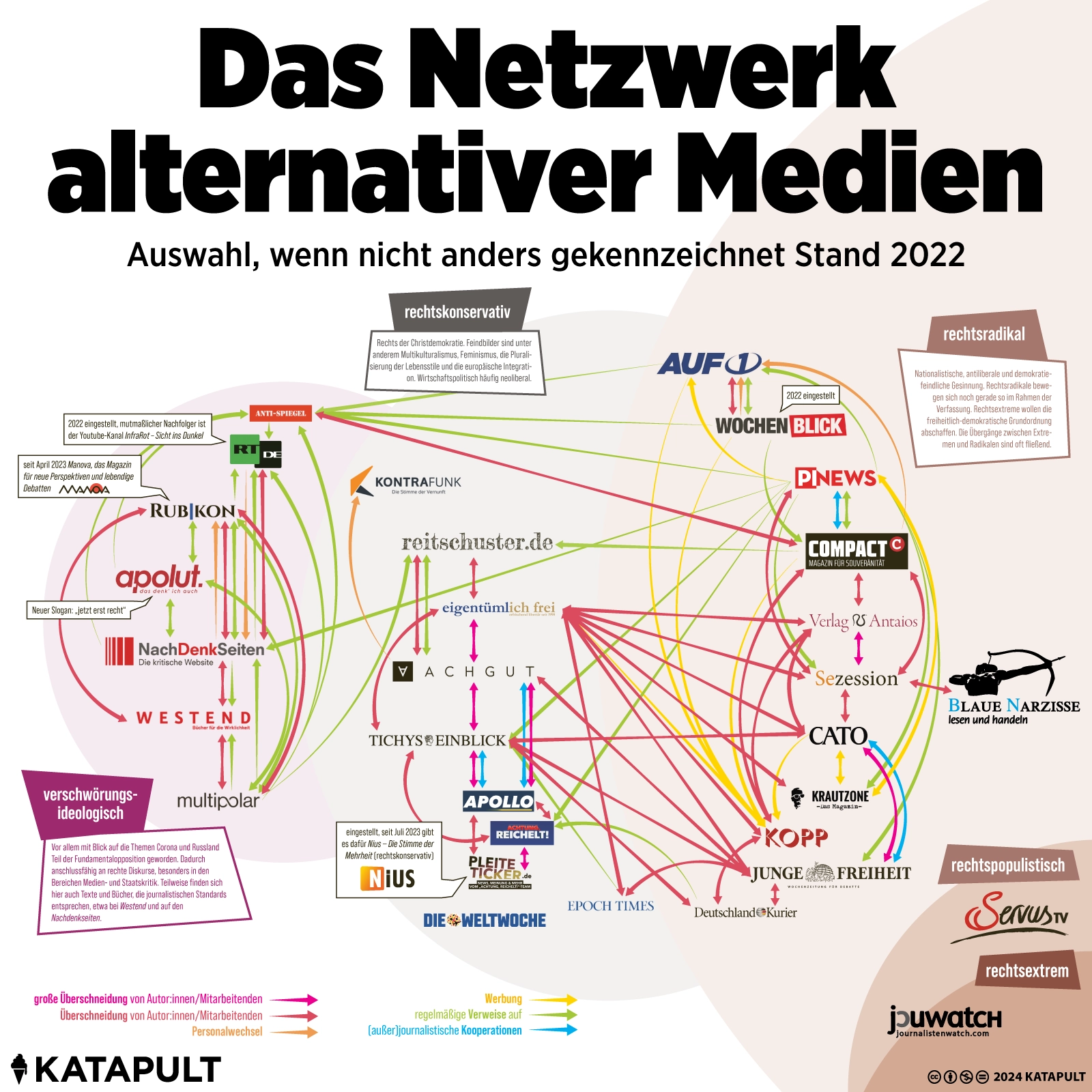

Das Adjektiv „sogenannt“ ist hier durchweg angebracht: Selbsternannte „alternative“ Medien sind so wenig eine Alternative, wie es die AfD in der Parteienlandschaft ist. Und doch wächst hier etwas Gewaltiges heran. Der Einfluss von Parallelmedien in Deutschland und auch in Nachbarländern wie Österreich und der Schweiz nimmt zu. Oft verschwörungsideologische Plattformen, nicht selten mit eindeutig rechtsradikalem Tonfall und voller Fake News, breiten sie sich nicht nur der Zahl nach aus. Auch ihre Reichweite wird größer.1