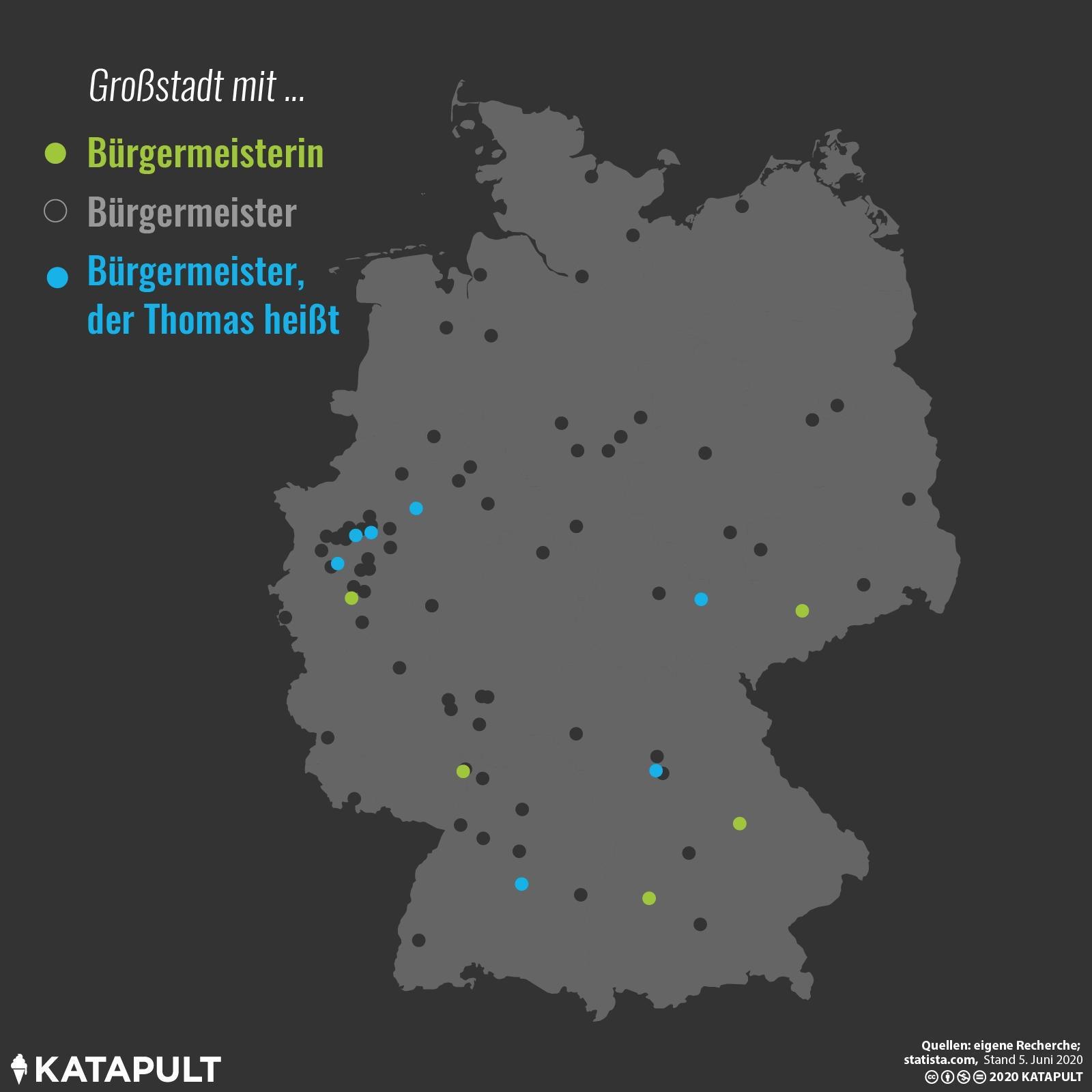

Mehr Thomasse als Bürgermeisterinnen

Als im Frühjahr in Bayern die Kommunalwahlen stattfanden, erlebte Augsburg eine kleine Revolution: Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt wurde eine Frau zum Oberbürgermeister (OB) gewählt. Eva Weber (CSU) bildet damit jedoch die absolute Ausnahme. Bei allen anderen OB-Wahlen ging der Posten an Männer. In Ingolstadt löste ein Christian von der SPD einen Christian von der CSU ab.1 Diese einseitige Verteilung beschränkt sich jedoch nicht allein auf das als konservativ geltende Bayern. Im 2017 veröffentlichten »Genderranking deutscher Großstädte« der Heinrich-Böll-Stiftung zeigte sich, dass gerade einmal 8,1 Prozent aller OBs – das sind Bürgermeister größerer und kreisfreier Städte – in Deutschland weiblich sind.2 Bei den übrigen Bürgermeistern sind es Schätzungen zufolge nur unwesentlich mehr: Die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) geht von rund 10 Prozent aus.3

SOLI

alle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können

BASIS

alle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können

6 €

/Monatalle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können