Eine Million Unsichtbare

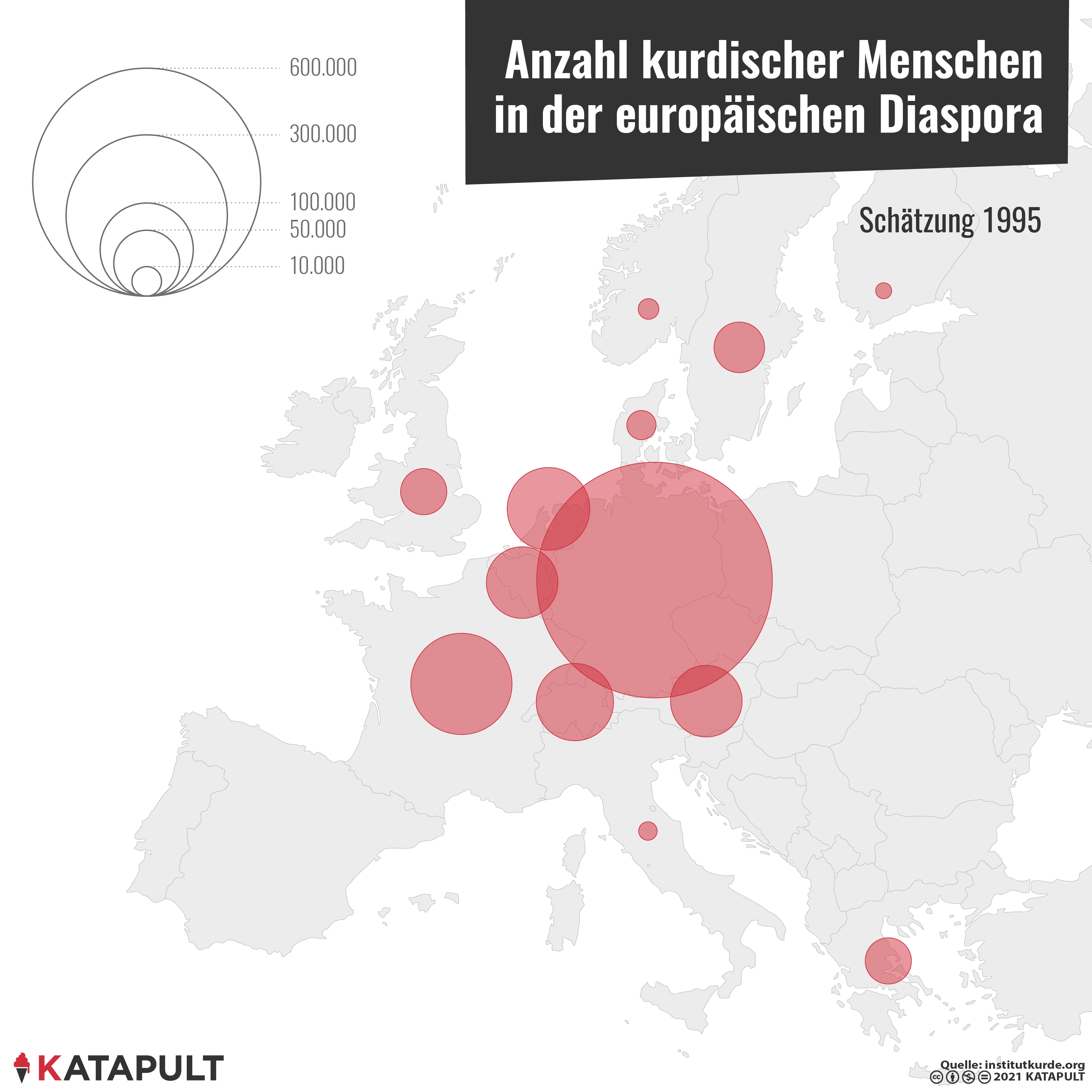

Als die Türkei im Januar 2018 in einer Militärinvasion das mehrheitlich kurdische Gebiet Afrin im Nordwesten Syriens einnahm, kam es in Deutschland zu zahlreichen Massendemonstrationen. Zu diesem Zeitpunkt beschlossen Civaka Azad, das Zentrum für kurdische Öffentlichkeitsarbeit, und die Autorin dieses Textes, eine Onlinebefragung durchzuführen. Entgegen der vereinfachten medialen Darstellung dieser Proteste wollten wir die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie hier lebende Kurdinnen und Kurden die Außenpolitik Deutschlands empfinden und was diejenigen denken, die im Zuge solcher Proteste als gewaltbereite Krawallmacher und »Importeure von Konflikten« dämonisiert1werden.2 Diese Menschen sind nämlich zu einem großen Teil mittlerweile deutsche Staatsbürgerinnen, die durchaus erwarten dürfen, dass die Bundesregierung auch ihre Interessen berücksichtigt. Rund 400 Kurdinnen und Kurden beantworteten unsere Fragen. Die Ergebnisse sind angesichts der sich nicht verbessernden Lage von Kurdinnen im Irak, im Iran, in Syrien und der Türkei einen erneuten Blick wert.

Unsere Umfrage wurde über verschiedenste kurdische Newsletter, Webseiten kurdischer Vereine, kurdische Onlineforen sowie über Social Media verbreitet. 80 Prozent der Befragten gaben an, wahlberechtigt zu sein, die Mehrheit wurde in Deutschland geboren.3 Viele identifizieren sich als Kurdinnen oder haben hybride Identitäten. Uns war es wichtig, zu erfassen, inwiefern sich die Befragten als Kurdinnen von der Politik berücksichtigt fühlen.

SOLI

alle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können

BASIS

alle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können

6 €

/Monatalle Artikel und Karten im Wiki

alle Magazine online und gedruckt

Spiele und Kommentare

Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können