Share article

In den frühen Morgenstunden des 1. September 1969 übernahm eine Gruppe libyscher Offiziere ohne großen Widerstand die Macht im Land. Panzer- und Lastwagenkolonnen mit Soldaten rollten in die Hauptstadt, umstellten die Hauptquartiere von Armee und Sicherheitspolizei, den Königspalast und den nationalen Radiosender. Häfen und Flughäfen wurden geschlossen, eine Ausgangssperre verhängt, die Polizei entwaffnet. Dann riefen die Soldaten die Libysche Arabische Republik aus. Der vorgesehene Thronfolger erklärte im Radio seinen Verzicht. Nicht nur die DDR und diverse arabische Diktaturen erkannten die neue Regierung rasch an, sondern auch westliche Staaten. Erdölimporte und Rüstungsgeschäfte waren wichtiger als der Schutz der libyschen Monarchie. Bald kristallisierte sich heraus, wer aus der Gruppe der Putschisten als Langzeitdiktator hervorgehen sollte: Muammar al-Gaddafi.

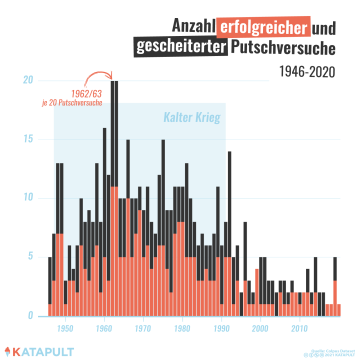

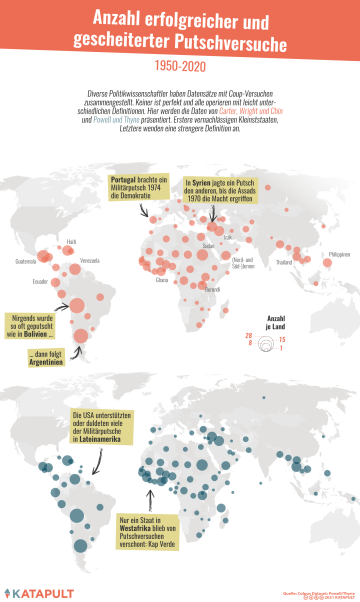

Es war ein perfekter Staatsstreich wie aus dem Lehrbuch. Denn sogenannte Coups d’État verlaufen oft nach demselben Muster. Mindestens 237 erfolgreiche Versuche weltweit zählen die Politikwissenschaftler Jonathan Powell und Clayton Thyne zwischen 1950 und 2020. Andere zählen im selben Zeitraum 253 Coups. Hinzu kommen Hunderte weitere gescheiterte Versuche. Unterschiede in den Zahlen sind unter anderem auf leicht unterschiedliche Definitionen zurückzuführen. Wissenschaftliche Coup-Begriffe eint, dass sie Versuche von Militärs oder anderer Eliten innerhalb des Staatsapparates beschreiben, das amtierende Staatsoberhaupt beziehungsweise Regime mit verfassungswidrigen Mitteln zu stürzen.

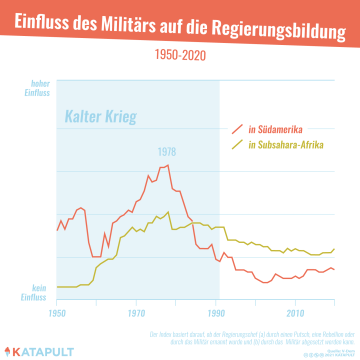

Das Ende des Kalten Krieges markiert dabei einen Wendepunkt. Die Zahl der Coups nahm seither deutlich ab. Bis 1990 führten 40 Prozent der erfolgreichen Staatsstreiche allerdings lediglich dazu, dass eine Clique desselben Regimes eine andere ablöste. In den letzten drei Jahrzehnten geschah dies nur noch in etwa 30 Prozent der Fälle. Etwa ein Fünftel aller Coups wandte sich gegen demokratische Regierungen, 94 Prozent gingen vom Militär aus. Politikwissenschaftler haben ausgiebig erforscht, welche Faktoren über Erfolg und Misserfolg entscheiden und wie man die Macht behält, nachdem man sie erst einmal ergriffen hat.

Den Kreis der Mitwisser klein halten

Putschisten beginnen ihre Planungen zur Machtergreifung damit, potenzielle Unterstützer innerhalb des Staatsapparates zu rekrutieren. Sind ausgiebige Beratungen im Vorfeld möglich, kann der Putsch ohne sichtbare Truppenbewegungen oder Gewalt durchgeführt werden. Meist sind solche langwierigen Planungen jedoch riskant. Jede Kommunikation ist gefährlich und je größer der Kreis der Mitwisser, desto wahrscheinlicher ist ein Scheitern, weil etwas durchsickert. Deshalb wird die Anzahl der Verschwörer bei den meisten Putschversuchen auf einen sehr kleinen Kreis beschränkt. Sobald der Putsch dann beginnt, ist noch unklar, wie sich die große Mehrheit der Soldaten positionieren wird. Wichtigstes Ziel ist es nun, symbolische Machtzentren wie das Parlament oder den Präsidentenpalast zu besetzen. Priorität muss aber die Festnahme des Staats- beziehungsweise Regierungschefs haben. Dann gilt es, Fernseh- und Radiosender sowie Internetprovider zu übernehmen, um die Deutungshoheit über das Geschehen zu gewinnen und eigene Ziele und Positionen zu kommunizieren. Denn die meisten Soldaten und Militärs werden sich der Seite anschließen, die gewinnversprechend erscheint. Ideologie und Inhalte sind zweitrangig.

Ob ein Coup in gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften ausartet, ist maßgeblich von den Kostenabwägungen der Beteiligten abhängig. Gestürzte Führer und gescheiterte Putschisten verlieren ihr Amt, werden oft inhaftiert, ins Exil geschickt oder getötet. Militärs müssen zudem abwägen, inwiefern sie das Leben ihrer Untergebenen sowie Prestige und Zusammenhalt der Streitkräfte auf Spiel setzen. Ein geschwächtes Militär ist schließlich weniger effektiv darin, ausländische Aggressoren abzuschrecken oder die inländische Opposition zu unterdrücken.

Der perfekte Coup ist gewaltlos

Bei weniger als der Hälfte aller Coups kommt es unmittelbar zu tödlichem Blutvergießen. Staatsstreiche gegen zivile Regierungen verlaufen dabei häufiger gewaltsam als solche gegen Militärregime, wie die Politikwissenschaftlerin Erica De Bruin zeigt. Das liegt daran, dass Militärs besser einschätzen können, ob ein Putsch ihnen wirklich gefährlich werden kann. Zudem währen Militärdiktaturen sowieso kürzer als andere Typen von Autokratien. Militärherrscher verhandeln eher über ihren Machtverzicht, weil sie bessere Perspektiven haben. Sie haben einen hochrangigen, machtvollen Beruf, in den sie zurückkehren können.

Und tatsächlich werden Militärdiktatoren, nachdem sie ihre Macht durch einen Putsch verloren haben, weitaus seltener mit Exil, Gefängnis oder Tod bestraft als die abgesetzten Führer aller anderen Arten von Diktaturen. Sie werden etwa nur halb so oft getötet wie Monarchen oder die Elite von Einparteienregimen. Die Anführer von personalistischen Regimen – also solche, in denen die Macht sehr stark auf einen einzelnen Führer zugeschnitten ist – werden sogar dreimal so häufig getötet. Der Anreiz militärischer Herrscher, sich um jeden Preis an ihr Amt zu klammern, ist also geringer – folglich wenden sie eher keine Gewalt an. Militärregime, die vor der Wahl stehen, einen Putsch mit Gewalt zu unterdrücken oder in die Kasernen zurückzukehren, entscheiden sich deshalb häufig für die zweite Option. Meist geschieht das auch, weil Militärregime zu dem Schluss gelangen, dass die Effektivität und Einheit des Militärs durch einen Verbleib an der Macht beschädigt werden könnte.

De Bruin zeigt auch, dass Militärputsche, die von Generälen geführt werden, seltener Todesopfer fordern als solche, die von rangniederen Soldaten oder Zivilisten initiiert werden. Denn Militärs haben besseren Zugang zu Informationen über die politischen Neigungen ihrer Kollegen und können mögliche Verbündete und Gegner besser ausfindig machen. Auch haben sie mehr Erfahrung beim Planen komplexer militärischer Operationen. Wer in der Hierarchie weiter unten steht, begeht hingegen eher taktische Fehler. Auch wird das Aufbegehren rangniederer Soldaten von ihren Vorgesetzten als unmittelbare Bedrohung der eigenen Autorität betrachtet, was brutale Strafen nach sich ziehen kann.

Militärs lässt man selten verschwinden

Welche mögliche Konsequenzen ein Putschversuch für die Verschwörer hat, gilt es ebenfalls im Vorfeld eines Coups abzuwägen. Wer eine Militärkarriere hinter sich und nah am Zentrum der Macht agiert hat, besitzt Vorteile. Die Politikwissenschaftlerin Fiona Shen Bayh hat die Fälle von 2.563 Personen untersucht, die sich zwischen 1957 und 1994 in sieben afrikanischen Staaten vergeblich an Regierungsumstürzen versucht haben. Wer wurde vor Gericht gestellt und wen ließ man einfach verschwinden? Shen Bayhs Daten zeigen ein klares Muster: Die größten Chancen auf einen Prozess hatten Militärs, die sich gegen die Regierung gewendet hatten. Überdies wurden nur sieben Prozent der ohne Prozess Weggesperrten begnadigt. Auf der anderen Seite konnten über 70 Prozent derer, die zuvor vor Gericht gestanden hatten, mit einer Begnadigung rechnen.

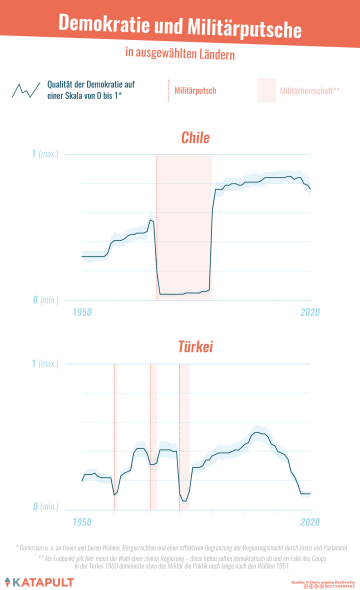

Gemeinhin werden Putsche mit Militärs verbunden, die brutale Diktaturen errichten und Dissidenten verschwinden lassen. Das ist jedoch nicht das gesamte Bild. Putsche in Diktaturen können bisweilen auch zu einer Demokratisierung führen.

Vom Putsch zur Demokratie

Das bekannteste Beispiel dürfte die portugiesische Nelkenrevolution sein. Im April 1974 putschten linksgerichtete Soldaten gegen die seit vier Jahrzehnten herrschende Diktatur des Estado Novo. Exakt ein Jahr später fanden freie Wahlen statt. Seither ist das kleine Land am Atlantik eine stabile Demokratie. Das gilt auch anderswo. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich der Anteil der erfolgreichen Staatsstreiche in Autokratien, die binnen zwei Jahren zu einer Demokratisierung des Staates führten, fast verdreifacht. Einige Wissenschaftler argumentieren deshalb, dass Coups gut für die Demokratie sein können – zumindest in Autokratien. Denn nach dem Sturz eines Regimes seien Wahlen ein gutes Mittel, um rasch politische Legitimität herzustellen, um dem nächsten Putsch vorzubeugen. Selten sind sich die Anführer von Coups dabei einig, in welche Richtung sie das Land steuern wollen; oft eint sie vor allem die Ablehnung der bestehenden Regierung. Ausländische demokratische Mächte könnten deshalb maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, in welche Richtung sich ein Staat nach einem Putsch orientieren wird – doch meist mischen sich vor allem Autokratien unterstützend ein.

In den meisten Fällen führen Coups jedoch immer noch dazu, dass eine Autokratie eine andere ablöst. Ein Team amerikanischer Politikwissenschaftler untersuchte 49 Putschversuche in Diktaturen zwischen 1989 und 2015 und fand darunter nur einen, bei dem das Ausmaß staatlicher Repression, gemessen an der Zahl durch die Regierung getöteter Zivilisten, im Jahr nach dem Umsturzversuch abnahm. Oft nahm die Gewalt stattdessen zu.

Wie man einen Putsch verhindert

Ist die Macht erst einmal ergriffen, muss sie auch bewahrt werden. Doch wie verhindert man einen Coup? Ein Mittel, um das Risiko von Putschen ranghoher Militärs zu verhindern, sind hohe Verteidigungsausgaben. Höhere Sozialausgaben wiederum reduzieren das Couprisiko durch rangniedrigere Soldaten. Das zeigt eine Studie der Politologen Holger Albrecht und Ferdinand Eibl am Beispiel Nordafrikas und des Nahen Ostens. Eine politische Liberalisierung ist riskant: Sie erhöht das Risiko eines Putsches durch die Führung der Streitkräfte, reduziert jedoch die Gefahr eines Coups durch einfache Soldaten.

Der syrische Diktator Hafiz al-Assad hingegen besetzte nach seinem erfolgreichen Putsch 1970 zentrale Positionen innerhalb der Armee mit Gefolgsleuten und Verwandten. So garantierte er, dass die Loyalität der Führung der Streitkräfte zuvorderst ihm gelten würde. Auch wurden Kommandostrukturen so verändert, dass diese stets konfessionell durchmischt waren. Gehörte ein Kommandant der Religion X an, musste sein Stellvertreter Religion Y haben und der Sicherheitsoffizier der Einheit Religion Z. So sollte stetes Misstrauen herrschen und vereintes Handeln gegen die Regierung unmöglich gemacht werden. Dabei setzte er – und verstärkt sein Sohn und Nachfolger Bashar – auf Angehörige der eigenen Konfession. Vor dem Volksaufstand 2011 besetzten diese fast alle Führungspositionen im Militärapparat. Mit solchen künstlichen Barrieren arbeiten viele Regime, doch sie können auch die Effektivität der Streitkräfte negativ beeinflussen.

Eine weitere Methode ist das sogenannte Counterbalancing. Dabei werden dem Militär andere, rivalisierende Sicherheitskräfte gegenübergestellt, die dem Regierungschef besonders nahestehen und diesem oft unmittelbar unterstellt sind. Auch Syrien setzt zusätzlich auf dieses Modell in Form der Republikanischen Garden sowie diverser Geheimdienste. Beispiele aus anderen Ländern sind die Bolivarische Miliz in Venezuela, die Republikanische Garde von Saddam Hussein im Irak und Wladimir Putins Nationalgarde. Durch materielle Zuwendungen wird beispielsweise eine besondere Loyalität der Beteiligten erkauft, oder die Einheiten werden mit Angehörigen derselben Partei, Religion oder Ethnie besetzt.

Erica De Bruin demonstriert in ihrer Studie, dass entsprechende Maßnahmen die Risiken eines erfolgreichen Coups deutlich reduzieren – nicht jedoch die Zahl der Putschversuche. So hilfreich solche Counterbalancing-Einheiten mittel- und langfristig sind, sie bergen auch ein Risiko. In den zwölf Monaten nach ihrer Etablierung ist das Putschrisiko deutlich erhöht. Auch könnte Counterbalancing das Risiko heftiger Gewaltausbrüche während eines Putsches steigern. In der Dominikanischen Republik etwa lieferten sich Counterbalancing-Einheiten und das Militär 1965 Kämpfe – die Folge waren Tausende Tote. Der letztgenannte Zusammenhang ist jedoch bisher nicht empirisch belegt.

Aktuelle Ausgabe

Dieser Artikel stammt aus Heft 22, verfügbar im Shop.

Authors

Jan-Niklas Kniewel

KATAPULT