Artikel teilen

Immer wieder gibt es Momente schwindenden Sicherheitsempfindens. Dann schauen die Bürger auf vorangegangene Epochen und sagen: »Früher konnten wir nachts nach Hause laufen, ohne Angst zu haben.« Die Vergangenheit wird indes oft verklärt: Gewaltverbrechen auf offener Straße haben auf lange Sicht abgenommen. Zeitsprung: Rechnen wir von heute, sagen wir, 30 Jahre dazu, kommt vielen die Gegenwart wiederum unsicherer vor, das Jahr 2017 erscheint dann im Rückblick vielleicht als geradezu paradiesisch.

Wann fühlen sich Menschen sicher? Wenn in ihrem Umfeld Gewalt (nahezu) abwesend ist oder wenn Informationen über Gewalt nicht verbreitet werden. Ein objektivierbares Gefühl der Sicherheit ist meist damit verbunden, das Leben nach Recht und Gewohnheit führen zu können - ohne Zwänge und systematische Willkür. Sicherheit stellt sich dann ein, wenn Menschen das Gefühl haben, auch schwere Zeiten meistern zu können.

Rechnen wir von der Gegenwart 30 Jahre zurück, bestand in der Deutschen Demokratischen Republik große Unsicherheit in Form von Furcht vor politischer Gewalt: In entscheidenden Momenten konnten deutsche Bürger nicht sicher sein, ob sie eine Firma weiterbetreiben können, ob sie zum Studium zugelassen werden oder ob sie Verwandte jemals wiedersehen dürfen. Immer wieder verschwanden Bürger in den Verliesen der »Staatssicherheit« ohne Hinweis auf deren Verbleib. Die DDR war ein Unrechtsstaat, auch wenn gültige Ehen und - zuweilen - Kaufverträge nach Prinzipien bürgerlichen Rechts geschlossen wurden. Andererseits empfand wohl ein Arbeiter im Kombinat, der sonntags nach dem Fußball Freunde in seinen Kleingarten einlud und auch beim Bier nirgends aneckte, ein subjektives Gefühl der Sicherheit. Das Empfinden hängt also stark mit der Pluralität von Lebensläufen zusammen.

Unsicherheit ist die Kehrseite der Freiheit

In komplex aufgebauten Gesellschaften der Moderne ist eine paradoxe Situation entstanden: Auf der einen Seite wissen die Bürger, deren Kommunikationswege von einer städtischen, durch weltläufige Kritik geprägten Elite bestimmt sind, über die Unsicherheit ihrer Lage grundsätzlich Bescheid (Erich Kästner sagte: »Leben ist immer lebensgefährlich«). Das Erleben von Terrormeldungen führt dazu, dass wir mit Unsicherheiten umzugehen lernen - auch wenn immer wieder Aufregung herrscht und die Trauer über Opfer viele erfasst: Die Unsicherheit als Kehrseite der Freiheit erscheint mehr und mehr als Normalität. Andererseits erhöht eine stärkere mediale Vernetzung nicht nur den Takt von Katastrophenmeldungen, sondern auch die Tiefe der Empfindungen: Bilder sagen mehr als tausend Worte - sie lösen größere Betroffenheitsgefühle aus.

Zudem nimmt die Verwundbarkeit unseres Alltags durch den technischen Wandel rapide zu. Dies betrifft immer mehr private Bereiche, nicht nur den Raum der Öffentlichkeit und »kritische Infrastrukturen«, deren Schutz unser Anliegen sein sollte. Dabei ist klar: Auf Annehmlichkeiten der Moderne wollen die meisten nicht verzichten. Ein Zurück zu einem Leben in einem weltabgewandten Dorf ist eine Illusion. Gleichwohl ist bei jeder »Innovation«, so viele Vorteile sie auch verheißen mag, neben der Frage der Machbarkeit zu betrachten, ob die Neuerung dem Leben der Menschen dienlich ist. Sicherheit ist eng mit Vorstellungen vom »guten Leben« verknüpft, mit Berechenbarkeit und einem vertrauten Umfeld - das ist ein nicht immer eingelöster Imperativ an die Politik. Wer Freiheit gewährt, sollte nicht außer Acht lassen, dass Zusammenhalt mehr ist als die Summe freier Einzelentscheidungen.

Wo kann das Recht durchgesetzt werden?

Besteht im dörflichen Leben (frei nach Goethe) des Volkes »wahrer Himmel«, ein Hort von Ruhe und gelebter Sicherheit? Liberalkonservative Autoren wie Alexander Rüstow lobten um 1950, nach den Leiden und Wirren des Zweiten Weltkriegs, die ländliche »Kleinheit aller soziologischen Gruppen« und die »Geschlossenheit des Lebenskreises« in früheren Zeiten. Einerseits erntete der Bauer die Früchte seiner Arbeit - der Hof lebte davon. Andererseits kam in der arbeitsteiligen Gesellschaft früh die Stadt in Vorhand, weil Handel und Gewerbe höhere Erlöse kassieren als Landwirte.

Die starre Landgesellschaft konnte ein Ort extremer Unsicherheit - im Sinne persönlicher Furcht - sein, wenn man sich beispielsweise in die Person einer unverheirateten Schwangeren versetzt. Vor allem aber war das offene Land gegen Krieg und Raub nicht wirksam zu schützen: Weil das Recht nicht abstrakt galt, sondern dort, wo es in materialisierter Form (etwa eines Stadtvogts) herrschte, nannten die Bürger die »Stadtluft« innerhalb der Mauern eine freie. Dabei bestand in der Stadt ein vergleichsweise reger Austausch mit anderen Gegenden, neue Sitten und Gebräuche kamen schneller »herüber«, Aufruhr kam schneller auf als im Dorf.

Mehr Reichtum schafft mehr Neider. Im Belagerungsfall wurden Städte zu umkämpften (und oft bis zum bitteren Ende verteidigten) Festungen. Zu allen Zeiten durchquerten Soldaten gern Städte, auch wenn deren Versorgung der ländliche Raum übernehmen musste - dies endete in Deutschland erst im Mai 1945.

In Normalzeiten wie auch bei Gefahr gehörte starkes Führen zum Überleben. Die Erwartung der Gemeinschaft gegenüber den Entscheidungsträgern, knappe Güter gerecht zu verteilen, rief ein Sicherheitsgefühl hervor

Sichere Gemeinschaft durch starke Führung

Unsichere Zeiten waren in der Zivilisationsgeschichte eher Regel denn Ausnahme. Häufig erlebten die Menschen am selben Ort sowohl innere Gefahren (Aufruhr, Feuer, Flut, Krankheit) als auch äußere Schadwirkung (Krieg). Die Logik politischer Entscheidungen musste daher einen Sicherheitsbegriff zur Grundlage haben, der Gefahren unabhängig von Art, Intensität und Zeit des Auftretens abzuwehren erlaubte. Das Kriterium für den Erfolg bildete nicht abstrakter Machtgewinn, sondern die Rettung der Bürgergemeinschaft innerhalb von Gräben und Mauern. Ein schwaches »Regiment« über eine Stadt konnte es kaum geben; in Normalzeiten wie auch bei Gefahr gehörte starkes Führen zum Überleben. Die Erwartung der Gemeinschaft gegenüber den Entscheidungsträgern (der Stadtrat bestand meist aus besitzenden Bürgern), knappe Güter gerecht zu verteilen, rief ein Sicherheitsgefühl hervor - über längere Frist als ungerecht empfundene Entscheidungen zogen nicht selten einen Machtwechsel nach sich.

Katastrophenmeldungen erschüttern die innere Sicherheit

Die westliche Demokratie hat sich heute daran gewöhnt, gesellschaftlichen Wandel innerhalb eines bestehenden Systems zu lösen. Die Bürger der Wohlfahrtsstaaten ernten die Früchte geordneter Politik - erkennbar wird dies im Spiegel von Staaten mit chaotischen Zuständen beim Übergang von einem Herrscher zum anderen, von Staaten im Zustand des Bürgerkriegs oder äußeren Kriegs und von elitären Autokratien, in denen die Bürger nicht davon auszugehen hoffen, ihren hart erarbeiteten Wohlstand selbst genießen zu können.

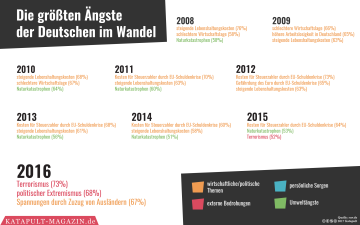

Der Begriff von Sicherheit unterlag in den letzten Jahren einem Wandel - das lässt sich etwa an unterschiedlichen Umfragen der großen Meinungsforschungsinstitute ablesen. Gründe sind allgemein die vielfältig bedrohte bisherige Ordnung, der diesseits von Ideologien und zivilisatorischen Gegenentwürfen erlebte technologische Wandel sowie das Verblassen traditioneller Werte - wobei nicht jeder »Wert« früherer Tage ethischen Maßstäben unserer Tage genügt. Erkennbar ist ein Wiederaufleben von »moralischen« Fragen. Nötig wäre eine Debatte um Verfahrensfragen und eine reale Beteiligung.

Die westliche Welt rückt den Einzelnen in den Vordergrund, und wundert sich über die Auflösung der Gemeinschaft als Idee

Die westliche Welt rückt den Einzelnen in den Vordergrund, setzt das materielle Leben oft absolut, schätzt Geselligkeit und geistige Bildung zuweilen gering, lagert die Sicherung unserer Gesellschaft mit Vorliebe aus (erkennbar an der Freiwilligen- beziehungsweise Berufsarmee und dem meist schwachen Zuspruch zum Polizeidienst) und wundert sich - obgleich Verantwortung ein wichtiger Begriff freier Gesellschaften ist - über die Auflösung der Gemeinschaft als Idee. Gegentrends lassen nicht lange auf sich warten: Anfang 2017 führte Schweden die Wehrpflicht wieder ein.

Während die Welt »aus den Fugen« scheint, verläuft das öffentliche Leben in Deutschland bislang geordnet. In diesem Moment werden unzählige Katastrophenmeldungen genauso begierig gelesen, wie »die« Politik repräsentativen Umfragen zufolge beauftragt wird, die Bürger möglichst mit den Gegenmaßnahmen nicht zu behelligen. Bürger regen sich gern auf, erwarten aber von der Exekutive eigentlich Effizienz. Für den Sicherheitsbereich heißt das: Krisenwarnen ja, aber behutsam, keinesfalls unter Einbeziehung der Bevölkerung.

Vom Reden allein weiß niemand, was zu tun ist

Als der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, im Februar 2015 ankündigte, den »Zivilschutz« auf aktuelle Bedrohungen hin zu prüfen, ließ die Saarbrücker Zeitung sich mit folgendem Satz des Präsidenten am 23. Februar 2015 vernehmen: »Die technische Alarmierung haben wir gerade weiter optimiert. Was wir nicht getan haben, ist, darüber mit der Bevölkerung zu reden.« Dieses Prinzip wurde ziemlich konsequent durchgehalten, bis die Bundesregierung am 24. August 2016 die »Konzeption Zivile Verteidigung« verabschiedete. Obgleich ehrenamtliche Aufgaben darin nicht prominent erwähnt sind, will die Konzeption »die Stärkung der Eigenverantwortung und Selbstschutzfähigkeiten der gesamten Bevölkerung« erreichen. Als Mittel wird vor allem eine »umfassende Risikokommunikation« gesehen.

Ableiten lässt sich daraus: Für das Sicherheitsempfinden ist nicht nur das planbare Handeln in der Krise wichtig, wie es von Institutionen erwartbar ist und - in gewissen Grenzen - eingeübt werden kann, etwa bei den »Länderübergreifenden Katastrophenübungen« (Lükex) und bei der vom 7. bis 9. März 2017 erstmals durchgeführten »Gemeinsamen Terrorismusabwehr-Exercise« (Getex).

Auch das - auf Alltagserfahrungen basierende - Bewusstsein der Bürger, was in einem Krisenfall zu tun (und zu lassen) ist: Gemeinsame Ideen, wie in Krisen »gut« entschieden wird, mindern die Not im Ernstfall. Dazu braucht es ein erprobtes Urteilsvermögen, das - zumindest bei einem Teil der Bevölkerung - auch durch Praxis unterlegt ist, etwa durch Übungen der Berufs- und freiwilligen Feuerwehren. Diese sind als zweites Mittel neben der Kommunikation wichtig und besonders zu unterstützen, wozu der Förderpreis »Helfende Hand« dient. Ohne eine Verständigung über Handeln in der Krise sind kein Gefühl der Sicherheit, keine Wiederherstellung desselben und vor allem kein geordnetes Alltagsleben möglich. Ohne Leute mit Praxiswissen weiß niemand, wie die Drehleiter funktioniert. Zumal unter Stress.

In Deutschland besteht aus Zeiten des Kalten Krieges ein - inzwischen stark ausgedünntes - Netz an Krisenstrukturen, das an jedem Netzknoten reibungslos funktioniert

In Deutschland besteht aus Zeiten des »Kalten Krieges« ein - inzwischen stark ausgedünntes - Netz an Krisenstrukturen (man denke an die vielerorts abgebauten Sirenenanlagen), das an jedem »Netzknoten«, etwa dem Krisenstab im Landkreis, reibungslos funktioniert. Das zeigt sich bei regelmäßig durchgeführten Übungen und dem Management kleinerer Schadensereignisse. Mit dem BBK gibt es eine zentrale Stelle für alle Fragen der Krisenvorsorge, die auch die Bund-Länder-Koordination leitet. Es ist allerdings kaum im öffentlichen Bewusstsein verankert.

Auf Hochwasser ist Deutschland vorbereitet, auf Unruhen nicht

Auf der Ebene der Länder sind zumindest die regionalen Katastrophenstäbe von Zeit zu Zeit in den Medien präsent, da sie häufiger einberufen werden und beispielsweise bei großen Unglücksfällen die Arbeit der Rettungskräfte (wie Feuerwehr, Sanitätskräfte oder Technisches Hilfswerk) koordinieren. Hiervon sind die Bürger eher betroffen (oder als Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sogar beteiligt) und daher an der Arbeit interessiert als an »höheren« Stellen.

Aller Kritik zum Trotz zeigen sich bei Unglücksfällen stets (1) eine hervorragende technische Ausstattung und (2) die professionelle Arbeit der Einsatzkräfte. Die Logik der Entscheidung beruht dabei auf Erfahrungen der Experten. Stets neu ist dabei, zu fragen, wo institutionelle Vorgehensweisen an neue Unsicherheiten angepasst werden müssen: etwa in der Bund-Länder-Zusammenarbeit oder zwischen den Staaten Europas. Solche Lernprozesse lassen sich etwa an der Entstehung der Grenzpolizeibehörde »Frontex« nachvollziehen.

Ein knappes Resümee lautet: Die öffentliche Hand trifft Krisenvorsorge auf weltweit erstklassigem Niveau, Erfahrungen aus der Zeit vor 1990 fließen in gegenwärtige Szenarien ein. Zugleich agiert das Netz der Sicherheitsbehörden im Hintergrund - ein »Alarmismus« besteht nicht.

Die Kritik betrifft die Behördenkultur: Zum einen erfolgt die Krisenvorsorge völlig unpolitisch, sodass Krisendynamiken in der Bevölkerung kaum einbezogen werden. Zum anderen ist die gegenwärtige - stets hinterherhinkende - Szenarienwelt auf Hochwasserlagen und andere natürliche Ursachen konzentriert. Die 2016 verfügte Auflösung der staatlichen Notfallbestände an Arzneimitteln ist wohl nicht der Weisheit letzter Schluss. Ein deutliches Defizit ergibt sich bei Unruhesituationen und - mit Abstrichen - bei technischen Ursachen. Hier zeigen sich neben der unpolitischen die staatszentrierte Tradition (in Form unflexibler Planung), die idealistische (hohe Normen, in Krisenzeiten womöglich nicht haltbar) und die formalistische Tradition (positiver Aspekt, sofern Regeln gerecht sind) sowie eine beständige Konfliktscheu, gegensätzliche Politikansätze offen zu debattieren.

Feuerwehr und THW statt Bürgerwehren

Wissen über Krisen ermöglicht rationales Handeln im Katastrophenfall. Eine differenzierte Reaktion, vor allem im Hinblick auf die Beteiligung nichtstaatlicher Kräfte, ist möglich, wenn viele Bürger sich gut auf konkretes Krisenhandeln verstehen. Dazu ist Übung nötig. Mitmachen befähigt zum koordinierten Handeln, wenn es ernst wird. Daher plädiere ich für eine stärkere bürgerliche Beteiligung vor Ort, sei es in einer speziellen Gruppe bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk (Kenntnisse vom Freiwilligendienst etwa im Krankenhaus oder aus dem Wehrdienst sind zudem von Vorteil).

Die materialistisch eingestellte Konsumgesellschaft zeigt merkwürdigerweise wenig Neigung, ihre mit Akribie gehorteten Güter sichern zu helfen

Beide Einrichtungen leisten Beachtliches, leiden aber unter immer unsteteren Arbeitsbiographien der jungen Menschen. Ein Engagement kann zur Integration verschiedener sozialer Hintergründe beitragen, wie sich vielerorts zeigt. Langfristige Teilhabe sollten Bürger nicht nur dort beanspruchen, wo »angenehme« Rechte damit verbunden sind, sondern auch bei vermeintlich »lästigen« Pflichten - und erkunden, wo man selbst aktiv sein kann. Die materialistisch eingestellte Konsumgesellschaft zeigt merkwürdigerweise wenig Neigung, ihre mit Akribie gehorteten Güter sichern zu helfen.

Wenn Bürger durch Übungen am Krisenhandeln beteiligt sind, nimmt das Verständnis für die Art der Reaktion, der Grad der Ordnung und damit das Sicherheitsempfinden zu. Eine Grenze hat die Beteiligung dort, wo professionelle Fähigkeiten gefragt sind, die beispielsweise nur das Technische Hilfswerk leisten kann. Da Krisenbewältigung, zwangsläufig mit Stress verbunden, mit verständlichen Mechanismen ablaufen muss, ist in jeder Situation zu klären: Wer wird wann aktiv? Welche Maßnahmen kann jeder Bürger selbst treffen? Wo ist hingegen das Handeln einzelner Bürger irrational und ineffizient, mithin im Krisenfall kontraproduktiv? Das Gewaltmonopol des Staates muss gewahrt bleiben: Es ist besser, wenn sich beteiligungsbereite Bürger etwa als Reservisten engagieren, als wenn sie Einbrecher des Nachts (in abgelegen Gegenden) selbst »zur Strecke bringen«. Bürgerwehren - das zeigt der Umgang mit Waffen in Amerika - dienen zwar Umfragen zufolge einem höheren Sicherheitsempfinden, tragen jedoch zur Erosion des staatlichen Gewaltmonopols bei. Eine in der Fläche präsente Polizei macht solche Betätigungen überflüssig.

Was passiert, wenn beispielsweise Aldi eine Woche seine Türen geschlossen hält?

Je schwieriger der Nachschub, umso wichtiger das Eingreifen

Die Wirtschaft ist als Akteur der Öffentlichkeit nicht außer Acht zu lassen. Gerade weil eine ernste Versorgungskrise in den letzten Jahren kaum mehr als wahrscheinlich angesehen wurde, ist auf die Schwierigkeiten eines geordneten Eingriffs in diesem Bereich hinzuweisen: zum einen vonseiten des Staates, der kaum mehr in privatwirtschaftliches Handeln (von Konzernen) einhakt, zum anderen aus Bevölkerungssicht - hier besteht erhebliches Chaospotential. Zudem ist bei Fragen der eigenen Versorgung schnell jeder Konsens aufgegeben. Konflikte erscheinen zwangsläufig. Dieses Problem erhöht sich, wenn eine ganze Region oder das gesamte Bundesgebiet betroffen ist. Was passiert, wenn beispielsweise Aldi eine Woche seine Türen geschlossen hält? Schwarzseher »bunkern« gegenwärtig Vorräte an Lebensmitteln und Brennstoff, Überlebenshandbücher erzielen hohe Auflagen. Ein »Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen« des BBK findet ein Mittelmaß, ohne zu übertreiben.

Aus alledem ergibt sich: Eine auf Urteilskraft angelegte Bildung schafft ein Bewusstsein für Sicherheit und begrenzt damit das Chaos in Krisen. Für den Bevölkerungsschutz ist darüber hinaus praktische Erfahrung durch Übungen nötig. Dazu sollte ein Teil der Bevölkerung in ehrenamtlicher Tätigkeit eine Krisenkompetenz aufbauen. Eine Bereitschaft dazu lässt sich etwa an der Zahl der Fluthelfer 2002 und 2013 an der Elbe ablesen.

Es geht um einfache Regeln, die sich jeder merkt

Das Land hat die Fähigkeit zum »Zusammenrücken« in der Krise bewiesen. Die Frage zuverlässiger Informationen ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Im Moment wird zu stark von Verfügbarkeit und ständiger Erreichbarkeit ausgegangen - auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe tut dies, wenn es die Verbreitung von Krisenwarnungen per Radio und SMS vorschlägt. Die in vielen Gemeinden diskutierte Reaktivierung von Sirenen ist eine sinnvolle Ergänzung der Warninstrumente - Vorreiter sind hier unter anderem Darmstadt, Kassel und Köln.

Weil das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit im Krisenfall nicht mit denselben Maßstäben wie in »sicheren Zeiten« gemessen wird, sollten möglichst viele Bürger so weit befähigt sein, im Notfall sinnvoll zu entscheiden, um sich und andere schützen zu können. Das kann unkonventionelles Handeln erfordern, bei dem aber zugleich das Bewusstsein unumstößlicher Grundrechte vorhanden sein muss. Diese Erkenntnis gehört zum Schulfach Gemeinschaftskunde ebenso wie in die politische Erwachsenenbildung.

Hier ließe sich an den Rechtsunterricht anknüpfen, den unter anderem Offiziere der Bundeswehr als Handlungsgrundlage für Entscheidungen erhalten. Eine »gute« Entscheidung ist demnach eine, die das Aufrechterhalten der Ordnung ermöglicht, in der alle Bürger bislang auf möglichst liberale Weise ihr Glück suchen können. Dann nimmt das Sicherheitsempfinden zu. Es geht um einfache Regeln, die sich jeder merkt.

Aktuelle Ausgabe

Dieser Beitrag erschien in der fünften Ausgabe von KATAPULT. Abonnieren Sie das gedruckte Magazin und unterstützen damit unsere Arbeit.

Autor:innen

Technische Universität Chemnitz

Forschungsschwerpunkte

Deutschland und Frankreich in der Zwischenkriegszeit

Intellectual History der Bundesrepublik

Politikfelder (Sicherheit, Nachhaltigkeit)