Artikel teilen

Am 22. November 2011, kurz nachdem die Mordserie einer Terrorzelle namens »Nationalsozialistischer Untergrund« ruchbar geworden war, legten alle Fraktionen des Bundestags einen Entschließungsantrag vor, der am Ende der Plenardebatte einstimmig angenommen wurde. Wie sein Titel Mordserie der Neonazi-Bande und die Arbeit der Sicherheitsbehörden schon verrät, geht es darin vor allem um die Polizei und den Verfassungsschutz. Doch gegen Ende heißt es:

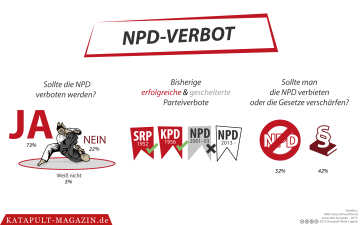

Wie die Sache ausging, ist bekannt: Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts ergaben keine direkten Verbindungen zwischen NPD-Politik und NSU-Morden. Das Bundeskabinett lehnte am 20. März 2013 einen eigenen Verbotsantrag gegen die NPD ab. Und auch der Bundestag, am 25. April 2013 mit einem entsprechenden Vorstoß der SPD-Fraktion befasst, stimmte mit der Mehrheit von Union und FDP gegen einen Verbotsantrag. So blieb es am Ende dem Bundesrat überlassen, den »zweiten Anlauf« zu wagen. Mit welchem Prozessrisiko, wird sich in Karlsruhe zeigen.

Im Umgang mit Parteiverboten hatte die deutsche Politik bislang keine glückliche Hand. Das erste Verfahren gegen die NPD wurde 2003 vom Verfassungsgericht wegen der geheimdienstlichen Kontaminierung des Belastungsmaterials eingestellt, bevor es richtig begonnen hatte. Und die Verbotsurteile, die bisher gegen SRP (1952) und KPD (1956) gefällt wurden, galten kleinen Parteien, die für die junge westdeutsche Demokratie praktisch ungefährlich waren. Das Verbot der »[National-] Sozialistischen Reichspartei« ging 1952 glatt über die Bühne, die SRP wurde vom Verfassungsgericht nach zehn Verhandlungstagen als Nachfolgeorganisation der NSDAP eingestuft.

Doch schon beim Parallelverfahren gegen die KPD zeigte sich, wie problematisch es ist, »juristische Verfahren zu politischen Zwecken« (Otto Kirchheimer) zu verwenden. Zeitgleich mit dem Antrag gegen die SRP auf den Weg gebracht, schleppte es sich beinahe fünf Jahre hin. Im November 1954 suchte Gerichtspräsident Josef Wintrich gar Kanzler Adenauer auf, um sich zu erkundigen, ob die Regierung an ihrem Antrag gegen die KPD, die 1953 bundesweit nur noch auf 2,2 Prozent gekommen war, weiterhin festhalten wolle. Sogleich darauf begann der Prozess, der sich über 51 Verhandlungstage hinzog; schließlich, im August 1956, wurde das Verbotsurteil gegen die KPD verkündet.

Verzerrung des politischen Wettbewerbs

Im Grunde wurde Art. 21 Abs. 2 GG bis heute nicht gebraucht. Doch sein Ausgrenzungspotential verführt die Tagespolitik, nach einem symbolischen Verbot zu schielen, anstatt gegenüber Antidemokraten demokratische Normalität zu praktizieren. Von daher macht das Parteiverbot, einst als Notlösung gedacht, seit Jahrzehnten Probleme. Dies gilt auch für den neuerlichen Antrag des Bundesrats gegen die NPD. Man rührt im Brei übler Zitate und recycelt Altbekanntes, kann aber nicht plausibel machen, dass diese komplett isolierte Splitterpartei ausgerechnet heute, nach fünfzigjähriger Randexistenz, verboten gehört.

Wer vom Parteiverbot spricht, darf über die Parteienfreiheit nicht schweigen.

Wer vom Parteiverbot spricht, darf über die Parteienfreiheit nicht schweigen. Jeder Eingriff in die Freiheit der Opposition ist eine Verzerrung des politischen Wettbewerbs. Ein Verbot, der denkbar schwerste Eingriff (und in alten Demokratien wie England und den USA unbekannt), muss zur Verteidigung der Demokratie wenigstens objektiv notwendig sein.

Dies ist bei der NPD offenkundig nicht der Fall. Die heutige NPD ist weit davon entfernt, die »freiheitliche demokratische Grundordnung« dieses Staates zu beeinträchtigen. Und ihre Anleihen bei der Naziideologie machen sie keineswegs zur Nachfolgeorganisation der NSDAP. Die These von der »Wesensverwandtschaft«, im Verbotsantrag des Jahres 2013 erneut bemüht, wirkt konstruiert und scheint auf den politischen Mehrwert eines Tabus zu spekulieren: Wenn man einer Partei kaum mehr als anstößige Parolen ankreiden kann, dann wenigstens solche des ultimativ verfassungswidrigen Nationalsozialismus.

Die Grundsatzfragen, die jede Interpretation von Art. 21 Abs. 2 GG beantworten muss und von denen im Einzelfall alles abhängt, lauten: Wie weit darf Opposition gehen? Steht legale Politik unter dem Vorbehalt der Verfassungstreue? Gibt es »falsche« Parteiziele, die der Staat nachträglich als »verfassungswidrig« sanktionieren darf? Was macht Parteipolitik zu einer Gefahr für die demokratische »Grundordnung«? Genügt anstößige Propaganda? Oder müssen Rechtsbruch und politisch motivierte Gewalt hinzukommen oder wenigstens nennenswerte Wahlergebnisse erzielt werden? Oder kommt es auf all das nicht an, weil, wie im Verbotsantrag behauptet, gar keine Gefahr vorliegen muss? Darf also Gefahrenvorsorge grenzenlos präventiv sein? Darf sie bereits dort greifen, wo normalerweise Grundrechte den offenen Streit der Parteien und Meinungen schützen? Können mithin politische Absichten als solche, bar jeder Erfolgsaussicht, bereits ein Verbotsgrund sein?

Mit der Beantwortung solcher Fragen entscheiden die Richterinnen und Richter zugleich, ob sie die Hürden für einen Eingriff hoch oder niedrig ansetzen. Stellen sie, wie ihre Vorgänger in den fünfziger Jahren, einseitig auf Gefahrenvorsorge ab, erübrigt sich jede Diskussion um das wirkliche Gefahrenpotential der NPD. Und damit zugleich jede Frage nach der Bedeutung der Parteienfreiheit und der korrigierenden Funktion des Verhältnismäßigkeitsprinzips.

Es erübrigte sich damit aber auch ein Verbotsurteil: Denn ein rein präventiv begründetes Verdikt, das praktische Vernunft nicht erfordert, hätte ja keine sicherheitspolitische Bedeutung, sondern allenfalls eine verfassungspädagogische. Ein Karlsruher Manifest gegen rechts schmeichelte den wohletablierten, »guten« Deutschen, die sich demonstrativ von ihren peinlichen Mitbürgern, den »hässlichen« Deutschen distanzieren – ohne freilich deren fortwährendes Potential entsorgen zu können.

Gerade Verbote, die in erster Linie politischen Zielen gelten, werden regelmäßig durch die Zeitläufte konterkariert. Denn man kann zwar eine Partei verbieten, aber niemals eine politische Idee. Nun zögert man, der deutschen Rechten zu bescheinigen, sie hätte nach 1945 so etwas wie eine Idee hervorgebracht. Aber nehmen wir zum Beispiel die Geschichte der SPD, die im Kaiserreich unter dem Ausnahmegesetz »gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« faktisch verboten war, nur um von Jahr zu Jahr stärker zu werden. Als Vorwand für das Sozialistengesetz (1878-1890) dienten Reichskanzler Bismarck zwei Attentate auf Kaiser Wilhelm I.

Das historische Gedächtnis heutiger Innenminister kommt einem Sieb gleich. Ihnen fiele im Traum nicht ein, was der preußische Innenminister und Sozialdemokrat Carl Severing 1923 so formulierte: »Einer wirklich geistigen Bewegung läßt sich mit dem Polizeisäbel nicht beikommen, und eine politische Partei um ihrer politischen Ziele wegen zu verbieten, wäre ein wahnsinniges Beginnen.«

50 Jahre Koexistenz

Nun wäre es um eine Partei wie die NPD nicht schade, aber es geht immerhin um die Parteienfreiheit im Plural und das Recht auf Opposition – auch wenn vielen der Gedanke Unbehagen bereitet, diese Garantien könnten ausgerechnet der NPD zugutekommen. Wir werden sehen, ob sich die Richter und Richterinnen des Zweiten Senats vor den Karren symbolischer Politik spannen lassen. Oder ob nicht wenigstens drei Dissenter zusammenkommen, die mit ihrer Sperrminorität die Gelegenheit nutzen, leichtfertigen Verbotsanträgen ein für allemal einen Riegel vorzuschieben. Wenn sie nur die Chuzpe haben, ein »Skandalurteil« zu riskieren. Die Rechte von Minderheiten sind eigens dafür gemacht, dem politischen Wunschdenken von Mehrheiten Grenzen zu setzen. »I therefore respectfully dissent.«

Ende gut, alles gut! Ein neuerliches Scheitern des Verbotsverfahrens wäre zwar peinlich für seine Betreiber; es wäre aber kein »Persilschein« für die NPD, sondern ein Reifezeugnis für die deutsche Demokratie. Diese ist längst gefestigt genug, mit Antidemokraten »systemkonform« umzugehen. In einer Broschüre, die Jutta Limbach, damals Präsidentin des Verfassungsgerichts, im Jahr 2000 herausgab, heißt es:

Inzwischen blickt diese Gesellschaft auf ein halbes Jahrhundert der Koexistenz mit der NPD zurück. Der Umgang mit jenen, die sich »Nationaldemokraten« nennen, war meist gespannt und selten souverän; erstaunlicherweise vermag nicht einmal ihr Niedergang die nervöse Gereiztheit zu lindern. Von daher erscheint heute die gefühlte »Gefahr von rechts« stets dramatisch, aber nie wirklich ernst. Dort aber, wo die Mörder eines Nationalsozialistischen Untergrundes blutig Ernst machten, geriet die Gefahr jahrelang erst gar nicht in den Blick.

Man kann es Innenministern nicht verdenken, dass sie sich lieber ums Extremistenverbieten kümmern als um ihre Geheimdienste. Diese kamen durch ihre V-Leute der Terrorzelle NSU zwar erstaunlich nahe, sahen aber angeblich keinerlei Anlass, Alarm zu schlagen. Fakt ist, dass der Untersuchungsausschuss des Bundestages die Umstände der »Aktion Reißwolf«, die im Bundesamt für Verfassungsschutz zielstrebig durchgeführt wurde, nicht restlos aufklärte; Fakt ist, dass nicht alle geschredderten Akten »rekonstruiert« werden konnten.

Erst kürzlich setzte der Hessische Landtag einen Untersuchungsausschuss ein, der unter anderem klären soll, wie damals gegen jenen hauptamtlichen Verfassungsschützer ermittelt wurde, der sich ausgerechnet zur Tatzeit in dem Kasseler Internetcafé aufhielt, in dem Halit Yozgat erschossen wurde. Er gibt damit (und durch sein späteres Aussageverhalten) bis heute Rätsel auf.

So bleibt ein starkes Unbehagen, das durch den Abschlussbericht des Thüringer Untersuchungsausschusses nur genährt wird: Muss hier nicht der Versuch ganz energisch fortgesetzt werden, die Rolle des Verfassungsschutzes auszuleuchten? Hat das Unternehmen NPD-Verbot, das aus vielen Gründen abwegig ist, dieses Mal auch die Funktion eines Ablenkungsmanövers? Ist es eine Art Übersprungshandlung? Es erscheint jedenfalls einigermaßen absurd, dass die einzige spektakuläre Konsequenz, die aus dem NSU-Debakel gezogen wird, nicht etwa den Geheimdienst betrifft, sondern eine Partei, die nach allem, was man heute weiß, mit dem NSU-Komplex nichts zu tun hat.

Gekürzter Nachdruck der Einleitung aus: Meier, Horst: Verbot der NPD – ein deutsches Staatstheater in zwei Akten. Analysen und Kritik 2001–2014, Berlin 2015.

Autor:innen

Special Subjects

Civil rights and Politics

Party ban

Constitution protection

Freedom of expression