Artikel teilen

Die Technologiebranche gibt sich gern freiheitsorientiert: Öffentlichkeitswirksam wehrt sie sich gegen staatliche Kontrollen und stärkere Regulierungen. In jüngster Zeit wächst jedoch die Kritik – nicht nur am unzureichenden Datenschutz, sondern auch an der Bereitschaft der Branchenriesen, mit Sicherheitsbehörden und autokratischen Machthabern zu kooperieren.

Google plant beispielsweise unter dem Projektnamen »Dragonfly« die Rückkehr an den chinesischen Markt: mit einer Suchmaschine, die eine Zensur durch Behörden erlaubt. Amazon steht aufgrund von Geschäftsbeziehungen zu US-Polizeibehörden und Kooperationsplänen mit dem Pentagon in der Kritik. Streitpunkt ist die Gesichtserkennungssoftware »Rekognition« und ihr möglicher Missbrauch. Anleger und Belegschaft forderten dieses Jahr öffentlichkeitswirksam einen Kurswechsel von Firmenchef Jeff Bezos.

Deutsche Unternehmen liefern Technologie an Diktatoren

Auch zahlreiche Firmen aus Deutschland liefern Überwachungstechnologie an autokratische Regime und Länder mit problematischer Menschenrechtslage. Zwischen 2003 und 2013 befanden sich unter den Empfängerländern der Softwarehersteller wie Trovicor, Gamma oder Nokia-Siemens unter anderem: Indonesien, Katar, der Kosovo, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mexiko, Oman, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, die Türkei, Turkmenistan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ergab eine Analyse der Wissenschaftler Ben Wagner und Claudio Guarnieri vom Zentrum für Internet und Menschenrechte der Europa-Universität Viadrina.

Obwohl die Bundesregierung Exporte von Überwachungstechnologie in den letzten Jahren stärker reguliert, beliefern deutsche Unternehmen auch weiterhin Diktaturen. Zwischen 2014 und 2016 erteilten die Behörden Ausfuhrgenehmigungen für Überwachungstechnologie in neun Fällen an Ägypten, Algerien, Marokko, Nigeria, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Spähsoftware im Arabischen Frühling

2011 gerieten europäische Softwarehersteller erstmals in die Schlagzeilen. Wikileaks und journalistische Recherchenetzwerke bewiesen mit einer Fülle von Dokumenten: Europäische Unternehmen stellten die Spähsoftware zur Verfügung, die Autokraten beispielsweise in Bahrain, Saudi-Arabien oder Ägypten nutzten, um sich in die technischen Geräte von Journalisten oder Dissidenten einzuschleusen, deren Kommunikation zu überwachen und Informanten ausfindig zu machen. Auf diese Weise konnten Behörden kritische Berichterstattung verhindern und Oppositionelle verhaften.

Organisationen wie »Reporter ohne Grenzen« sehen in den Exporten von entsprechender Technologie deshalb eine der wesentlichen Gefahren für freien Journalismus. Auch Machiko Kanetake, Assistenzprofessorin für Völkerrecht an der Universität Utrecht, kritisiert die Ausfuhr von Überwachungstechnik. Zwar gebe es berechtigte Interessen an digitalen Lösungen etwa zur Kriminalitätsprävention, in zahlreichen dokumentierten Fällen werde die gelieferte Software jedoch zur Unterdrückung Oppositioneller genutzt.

Trotz EU-Regelungen werden Diktaturen weiter beliefert

Die EU reagierte auf die Berichte und verschärfte ihre Handelsrichtlinien. Seit 2014 muss die Ausfuhr von Überwachungstechnologie von den jeweiligen Regierungen genehmigt werden. Dennoch kam eine von der EU beauftragte Expertenstudie 2016 zu dem Ergebnis, dass die Richtlinien nicht ausreichen, um die Verletzung von Menschenrechten mit Hilfe europäischer Überwachungssoftware zu verhindern.

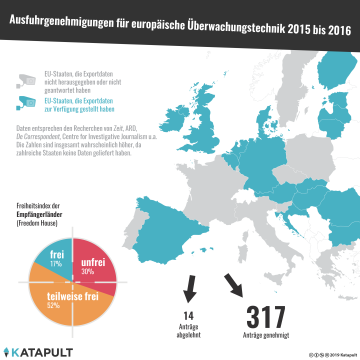

Diese Einschätzung deckt sich mit Erkenntnissen verschiedener Medien und internationaler Organisationen. So zeigte die Recherche eines europäischen Journalistennetzwerks anhand der Daten von 18 EU-Ländern, dass der Handel nur in wenigen Fällen eingeschränkt wird. Lediglich 14 Ausfuhranträge lehnten die zuständigen Behörden 2015 und 2016 ab, in 318 Fällen erteilten sie eine Genehmigung. Den Großteil dieser Exporte schätzen Menschenrechtsorganisationen als problematisch ein. Nur 17 Prozent betrafen Länder, die die bekannte Nichtregierungsorganisation (NGO) Freedom House als »frei« klassifiziert, 52 Prozent der Zielländer werden als teilweise frei und etwa 30 Prozent als unfrei eingestuft.

Intransparenter Markt ermöglicht geheime Geschäfte

Die tatsächlichen Exportzahlen dürften wesentlich höher liegen, denn die meisten Informationen sind nicht frei zugänglich, sondern das Ergebnis aufwendiger Recherchen. Die Branche hat kein Interesse daran, Daten zu Umfang, Zielländern und möglichen Folgen zu veröffentlichen. Auch staatlichen Behörden fehlen belastbare Statistiken. Auf drei bis fünf Milliarden US-Dollar schätzen Experten das weltweite Handelsvolumen der Überwachungstechnologie, nur ein Bruchteil der Geschäftsvorgänge ist bekannt. Die meisten Exporte werden nicht entsprechend deklariert, folgern die Frankfurter Wissenschaftler Wagner und Guarnieri. Der Großteil der Überwachungssoftware wird ohne das Wissen der Behörden verkauft, offizielle Produktlizenzen machen ihnen zufolge nur einen geringen Teil der Ausfuhren aus.

Zudem nutzen Unternehmen Lücken in den Exportbestimmungen und wickeln die Geschäfte beispielsweise über Tochterfirmen in Drittländern ab, um heimische Verbote zu umgehen. Das verdeutlichte eine Recherche des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera aus dem Jahr 2017. Die Journalisten rekonstruierten, wie italienische Unternehmen die EU-Exportkontrollen unterliefen, um Überwachungstechnik an den Iran zu liefern.

Platz drei für die deutsche Spähbranche

In Deutschland sind der NGO »Privacy International« zufolge 41 Firmen auf dem internationalen Markt für Überwachungstechnik aktiv. Ihr Portfolio reicht vom Abhören einzelner Skype-Gespräche bis zum Überwachen ganzer Kommunikationsnetzwerke. Mit den bekannt gewordenen Vertragsabwicklungen nimmt Deutschland weltweit Rang drei als Zulieferer von Überwachungstechnik ein.

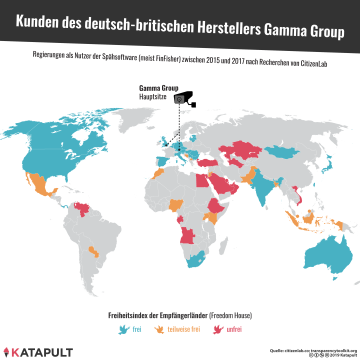

Dabei stechen einige Unternehmen besonders heraus: Einer der zentralen Akteure ist Gamma International, ein deutsch-britischer Softwareanbieter mit Sitz in München. Mit der Trojaner- und Spähsoftware »FinFisher« belieferte die Firma zahlreiche autokratische Regime. Auch die Münchner Firma Trovicor stand bereits im öffentlichen Fokus. Mit Hilfe ihres Monitoring Centers, das Telefon-, Handy- und Internetkommunikation überwacht, hatte die bahrainische Regierung 2010 Menschenrechtsaktivisten identifiziert und verhaftet. Dennoch belieferte der Hersteller auch in den folgenden Jahren Länder mit schlechter Menschenrechtslage, wie etwa Syrien und Pakistan.

EU verhandelt neue Regeln – die Industrie verhandelt mit

Nachdem eine EU-Studie bisherige Regelungen als unzureichend kritisierte, verabschiedete die Europäische Kommission im September 2016 einen Entwurf zur strengeren Ausfuhrkontrolle. Dieser soll den Export von Software stärker an menschenrechtliche Bedingungen koppeln. Gemäß dem europäischen Gesetzgebungsprozess müssen zunächst das Europäischen Parlament und der Europäische Rat Änderungsvorschläge erarbeiten, um dann eine gemeinsame Position zu finden. Das Europäische Parlament stimmte im Januar 2018 mit großer Mehrheit einer Version zu, die die Neuerungen der Kommission im Wesentlichen erhält. Im Europäischen Rat, der die Reformvorschläge seit Jahresbeginn 2018 in mehreren Sitzungen diskutiert hat, haben die Verhandlungsführer jedoch den Großteil der Vorstöße abgemildert oder gänzlich zurückgewiesen. Die Verabschiedung wirksamer Regeln ist damit nicht unmöglich geworden, jedoch bleibt die europäische Politik deutlich hinter dem selbst gesetzten Anspruch zurück, Menschenrechte und Handel zu vereinbaren.

Die deutsche Bundesregierung nimmt dabei eine zwiespältige Rolle ein. Noch 2015 hatte sie die eigenen Ausfuhrbestimmungen verschärft und auch auf europäischer Ebene auf strengere Regeln gedrängt. Im Verlauf der Verhandlungen verhinderte sie jedoch zahlreiche Neuerungen. Daniel Moßbrucker, der für Reporter ohne Grenzen die Verhandlungen beobachtet hat, macht dafür eine falsche Verhandlungsstrategie, aber auch die Nähe zur Industrie verantwortlich.

Regeln ursprünglich zur Verhinderung von Massenvernichtungswaffen gedacht

Seit 2015 zählen Softwareprodukte, die sich zur Überwachung oder Spionage nutzen lassen, zu den sogenannten Dual-Use-Gütern. Damit werden Exportprodukte bezeichnet, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Das betraf zuvor vor allem Chemikalien und Maschinen. Will ein Unternehmen innerhalb der EU Produkte ausführen, die sich auf der Liste kritischer Güter – dem sogenannten Annex I der Dual-Use-Verordnung – befinden, muss es eine Genehmigung der heimischen Kontrollbehörden beantragen.

Das relevante Kriterium für die Entscheidung ist jedoch nicht die Gefährdung von Menschenrechten oder Oppositionellen, sondern Sicherheitsbedenken. Ursprünglich sollten die Dual-Use-Verordnungen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern. Dies sei eines der grundlegenden Probleme bisheriger Exportregelungen, meint der Wissenschaftler Ben Wagner, denn sie folgten einer militärischen Logik. Menschenrechtsverletzungen seien bislang ein möglicher, nicht aber zwingender Grund gewesen, Exporte zu verbieten. Die neuen Regelungen sollten das ändern.

Softwareunternehmen wehren sich gegen mehr Verantwortung

Der Entwurf der EU-Kommission aus dem September 2016 sah unter anderem vor, dass die Unternehmen selbst stärker auf menschenrechtliche Standards achten sollen. Bislang müssen Firmen Produkte, die nicht auf der Liste der Dual-Use-Güter stehen, lediglich dann melden, wenn sie von einer unmittelbaren militärischen Verwendung wissen. Nach dem Vorschlag der Kommission sollten sie zukünftig Genehmigungen auch dann aktiv einholen müssen, wenn Menschenrechtsverletzungen im Zielland wahrscheinlich sind, wie es etwa bei Exporten in Konfliktregionen der Fall wäre. Diesen Vorstoß lehnten Unternehmensverbände jedoch ab. Um potentielle Gefährdungen zu erkennen, fehlten den Firmen die Kompetenzen, so die Argumentation. Es sei Aufgabe der staatlichen Behörden, solche Risiken zu identifizieren.

Auch die Regierungen Großbritanniens, Finnlands, Schwedens und Italiens standen einer Ausweitung der Unternehmensverantwortung kritisch gegenüber. Deutschland versuchte in den Verhandlungen des Rates zunächst, eine vermittelnde Rolle einzunehmen, stimmte dann jedoch ebenfalls gegen eine stärkere Verantwortung der Unternehmen.

Deutschland verhindert mehr Rechte für Kontrollbehörden

Eine zentrale Herausforderung der aktuellen Rechtslage besteht darin, dass die Liste kritischer Produkte nur einen geringen Teil der Softwareprodukte aufführt, die von Autokraten missbraucht werden können. Schließlich ist gerade der Überwachungsmarkt durch ein hohes Maß an Geheimhaltung geprägt. Nicht jede potentiell zur Bespitzelung verwendbare Software ist den Behörden als problematisch bekannt, wie der Experte für Exportkontrolle Michel Quentin in Untersuchungen zeigt.

Deshalb schlug die Europäische Kommission die Verwendung sogenannter Catch-all-Regeln vor. Diese ermöglichen es den Behörden, Exporte auch dann zu untersagen, wenn sich die Produkte nicht auf der Liste der Dual-Use-Güter befinden, allerdings von den Empfängerländern missbräuchlich verwendet werden. Im Bereich der Massenvernichtungswaffen sind solche ergänzenden Kontrollen bereits üblich. Die Kommission wollte diese Regeln auch auf das Problem der Überwachung von Journalisten und Opposition ausweiten.

Dagegen setzten sich jedoch nicht nur die Unternehmen ein, sondern vor allem der Bundesverband der Deutschen Industrie. Um die Catch-all-Regelungen umzusetzen, müssten Unternehmen zusätzliches Personal ausbilden. Der Handel mit digitalen Produkten würde erschwert und europäische Hersteller Wettbewerbsnachteile erleiden. Die deutsche Regierung folgte dieser Argumentation und brachte im Mai 2018 in enger Abstimmung mit Frankreich ein entsprechendes Papier in den Rat ein. Elf weitere Staaten schlossen sich an und verhinderten damit Catch-all-Regelungen für Soft- und Hardwareprodukte.

Keine EU-eigene Liste gegen Überwachungstechnologie

Stattdessen befürworteten die deutschen Verhandlungsführer die Einführung einer neuen Güterliste. Bislang bestimmt nicht die EU, welche Produkte als kritisch einzustufen sind, vielmehr ist sie an internationale Vereinbarungen gebunden. Die EU-Behörden übernehmen die Liste bedenklicher Handelsprodukte, die gemeinsam mit Partnerländern erstellt werden. Zentral ist vor allem das sogenannte Wassenaar-Abkommen von 1996. Dieses Abkommen umfasst heute 42 Staaten, die sich auf Exportkontrollen für Waffen geeinigt haben, und beinhaltet seit März 2015 auch Überwachungstechnologie.

Eine eigene EU-Liste hätte den Vorteil, kritische Produkte schneller reglementieren zu können, selbst wenn international darüber keine Einigkeit herrscht. Denn aktuell bleiben alle Güter von der Kontrolle ausgenommen, bei denen die EU zwar Handlungsbedarf sieht, sich jedoch in den Verhandlungen nicht durchsetzen kann. Befürworter argumentieren, dass die EU damit außerdem eine Vorreiterrolle einnehmen würde, die ihre Verhandlungsposition stärkt.

Eine Reihe von Staaten, darunter Schweden, Großbritannien und Finnland, wehrt sich jedoch gegen eine solche EU-weite Regelung, die nicht mit internationalen Abkommen abgestimmt ist. Der Grund: Sie fürchten Nachteile im internationalen Handel und glauben nicht, dass EU-weite Verschärfungen andere Länder hinreichend unter Druck setzen.

Daniel Moßbrucker von Reporter ohne Grenzen wirft der deutschen Regierung deshalb strategische Fehler vor: Mit dem Verhindern der Catch-all-Klausel im Mai habe sie ihre Verhandlungsposition verspielt, obwohl zahlreiche EU-Mitglieder bereits damals signalisiert hätten, einer EU-eigenen Liste für Dual-Use-Güter nicht zustimmen zu wollen.

Journalisten und Initiativen sind für Exportkontrollen unverzichtbar

Catch-all-Regelungen, eine verstärkte Sorgfaltspflicht für Unternehmen und eine EU-eigene Dual-Use-Liste – diese ambitionierten Vorschläge hat der Europäische Rat in den Verhandlungen der letzten Monaten wesentlich entschärft. Entsprechend negativ bewerten Initiativen für digitale Rechte wie »AccessNow« den gegenwärtigen Verhandlungsstand.

Selbst der Plan, durch gemeinsame Handelsstatistiken für mehr Transparenz zu sorgen, steht momentan vor dem Aus. Daher ist die Arbeit von Journalisten und NGOs wichtig. Ohne deren Recherchen wäre nur wenig über die Exporte europäischer Überwachungstechnologie bekannt. Auf zivilgesellschaftliche Initiativen können daher weder staatliche Stellen noch die Öffentlichkeit verzichten, wenn sie den Handel mit Überwachungstechnologie offenlegen wollen. Das betont auch Völkerrechtlerin Kanetake. Selbst mit schärferen Exportkontrollen werde es ihr zufolge für staatliche Kontrollstellen schwierig bleiben, verdeckte Exporte in problematische Zielländer aufzudecken.

Aktuelle Ausgabe

Dieser Text erschien in der zwölften Ausgabe von KATAPULT. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie das gedruckte Magazin für nur 19,90 Euro im Jahr.

Autor:innen

Geboren 1988, von 2017 bis 2022 bei KATAPULT und Chefredakteur des KNICKER, dem Katapult-Faltmagazin. Er hat Politik- und Musikwissenschaft in Halle und Berlin studiert und lehrt als Dozent für GIS-Analysen. Zu seinen Schwerpunkten zählen Geoinformatik sowie vergleichende Politik- und Medienanalysen.