Artikel teilen

Die wirtschaftliche Wende vollzog sich mit rasender Geschwindigkeit. Das zeigte sich nirgendwo deutlicher als im Konsumbereich. Tausende neuer Marken ergänzten innerhalb weniger Wochen das bislang spärliche Warenangebot in den Supermärkten der neuen Bundesländer, den sogenannten Kaufhallen. Orangen, Bananen, Pflegeprodukte, Autos: In der ostdeutschen Mangelwirtschaft hatten die Bürger auf viele Güter verzichten müssen, nun zogen ein Stück Selbstbestimmung und Luxus ein.

Für die Handelsbetriebe des Ostens hingegen begann der Kampf um die Existenz – die meisten verloren ihn. Innerhalb kurzer Zeit entstanden an den Stadträndern neue Warenhäuser westdeutscher Handelsketten. Aldi, Lidl, Rewe, Kaufhof – mit Investitionsrücklagen und etablierten Lieferketten erschlossen sie sich die neuen Absatzmärkte. Wo Verkaufsfläche fehlte, dienten Lastwagen als mobile Provisorien. Die ostdeutschen Läden waren der Konkurrenz nicht gewachsen, sie verfügten weder über ein vergleichbares Warenangebot noch über Lieferketten oder die Erfahrung, wie man solche aufbaut.

Für unrentabel befunden – dichtgemacht

Nach wenigen Monaten hatten die westdeutschen Branchenriesen den Handel fast vollständig unter sich aufgeteilt. Lediglich einige landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und kleine Einzelläden konnten sich halten. Viele stellten nach und nach den Betrieb ein. Die meisten Angestellten landeten jedoch sanft: Denn auch die westdeutschen Firmen benötigten Tausende neuer Mitarbeiter.

Für die Beschäftigten anderer Wirtschaftsbereiche waren die Einschnitte gravierender – wie beispielsweise im Elektroporzellanwerk Margarethenhütte in der Oberlausitz. Seit 100 Jahren war dieses ein weltweit führender Hersteller für Hochspannungsisolatoren. Noch im Frühjahr 1991 arbeiteten hier 850 Mitarbeiter, die Auftragsbücher waren gut gefüllt. Die Treuhandanstalt befand die Maschinen jedoch für veraltet, den gesamten Betrieb für unrentabel. Am 30. Juni wurde der Belegschaft gekündigt und das Unternehmen stillgelegt.

Ähnliche Erfahrungen sammelten die Bürger in der gesamten ehemaligen DDR. Zahlreiche Betriebe kämpften nach dem Systemwechsel ums Überleben. Wichtige Märkte im Osten waren zusammengebrochen, vor allem die Umstellung auf die D-Mark beraubte sie ihrer Konkurrenzfähigkeit. Noch 1989 exportierten ostdeutsche Unternehmen in die ganze Welt, nun stellten viele den Betrieb ein oder entließen massenhaft Personal, um Kosten zu senken.

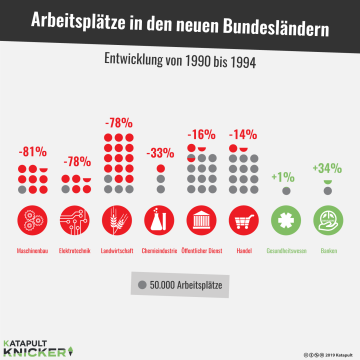

Die trockenen Zahlen vermitteln einen Eindruck, wie drastisch dieser Wandel ausfiel: Im Maschinenbau waren 418.000 Menschen beschäftigt. Innerhalb von vier Jahren verloren 80 Prozent davon ihre Stelle. Auch in der Landwirtschaft und der Elektrotechnik behielten nur knapp 23 Prozent ihren Arbeitsplatz. Für mehr als 2,5 Millionen Menschen war das Ende der DDR auch das der eigenen Karriere, oft folgten Umschulungen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Sozialhilfe.

8.500 volkseigene Betriebe (VEB) in 370 Kombinaten waren mit der Wiedervereinigung in den Besitz des Bundes übergegangen – vom Maschinenbau bis zu den Tageszeitungen. Die Treuhandanstalt sollte ihnen den Weg in die Marktwirtschaft bereiten und galt 1990 als große Hoffnung für den Aufbau Ost. Für viele jedoch wurde sie zum Symbol der Ausbeutung. Bis heute könnte die Bewertung ihrer Arbeit kaum unterschiedlicher ausfallen: Der Osten wurde ausverkauft, heißt es oft. Die DDR-Wirtschaft war marode, meinen andere, nur dank der westdeutschen Solidarität seien die neuen Bundesländer überhaupt wieder überlebensfähig geworden. Wer ist schuld am strukturschwachen Osten?

Wer sich auf die Spuren der Treuhand begibt, findet hierauf keine einfache Antworten, sondern ein komplexes Geflecht aus politischen Fehlentscheidungen, aber auch kluger Krisenpolitik, aus unglücklichen Schicksalen und skrupelloser Korruption, aus unerbittlicher Konkurrenz und auch gesamtdeutscher Solidarität.

Kein Wirtschaftswunder 2.0

Wie transformiert man eigentlich eine ganze Volkswirtschaft? Bisherige Erfahrungen beschränkten sich auf die Privatisierung einzelner Betriebe oder Teilsektoren. Für den Weg von der Plan- in die Marktwirtschaft existierte hingegen keine Lehrbuchlösung.

Als Vorbild diente deshalb, so schildern es ehemalige Mitarbeiter der Treuhandanstalt, die eigene Geschichte. Was die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte, sollte nun wiederholt werden: ein zweites »Wirtschaftswunder«. Der Aufschwung Ost als patriotisches Projekt – das nennen zahlreiche ehemalige Beschäftigte der Behörde als Hauptmotivation für ihre neue Aufgabe im Osten. Viele, wie etwa auch Behördenchef Detlev Rohwedder, waren in Ostdeutschland geboren worden und wollten nun die Folgen des SED-Regimes überwinden.

Zu Beginn galten die westdeutschen Manager der Treuhand als Hoffnungsträger, sie sollten Produktion und Betriebsabläufe wettbewerbsfähig machen. Mit den massenhaften Entlassungen und Stilllegungen in der Folgezeit änderte sich das jedoch schnell. Auch betriebsinterne Umstrukturierungen drückten auf die Stimmung. Viele ostdeutsche Mitarbeiter erlebten die Umstellung als persönliche Abwertung, wie Historiker Marcus Böick sagt. Zugespitzt formuliert er: »Ein Westdeutscher wurde dein Chef und erklärt dir, wie du was zu machen hast. Und alles, was du vorher konntest, ist wertlos; ‘du lernst das jetzt schön neu, so wie ich dir das erkläre.’ Ostdeutsche haben hautnah erlebt, wie Deutsche insgesamt mit anderen Kulturen umgehen. Immer von oben und erklären, wie es richtig, ordentlich gemacht wird.«

Als die Treuhandanstalt 1994 ihre Arbeit beendete, hatte sie die 8.500 VEB in über 13.000 Einzelteile aufgespalten. Etwa 53 Prozent davon wurden privatisiert, 13 Prozent an ehemalige Eigentümer zurückgegeben. 2,5 Prozent gingen in kommunale Verantwortung – und fast ein Drittel der Betriebe wurde stillgelegt.

An wen wurden die DDR-Betriebe verkauft?

Etwa 80 Prozent der privatisierten Unternehmen wurden von westdeutschen und 15 Prozent von ausländischen Unternehmern und Investoren gekauft. Lediglich fünf Prozent der ostdeutschen Produktionsmittel gingen an ostdeutsche Eigentümer. Unter jenen, die in ostdeutschem Besitz blieben, befanden sich bekannte Firmen wie der Sektfabrikant »Rotkäppchen« oder der Kosmetikhersteller »Florena«. Deren Erfolg kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie Ausnahmen waren, die zudem auf mittlere und kleine Betriebe beschränkt blieben.

Dass der Anteil an ostdeutschen Eigentümern so gering ausfiel, ist vielleicht der größte Fehler der Behörde. Das meint zumindest Birgit Breuel, die nach der bislang nicht aufgeklärten Ermordung ihres Vorgängers Rohwedder Präsidentin der Behörde war. Zu wenig Finanzmittel seien bereitgestellt worden, um den Belegschaften die Chance zu geben, auf eigene Faust zu wirtschaften.

Die SPD äußerte sich 1995 noch deutlicher: Ostdeutsche Bewerber seien benachteiligt worden, denn sie verfügten weder über finanzielle Rücklagen noch über betriebswirtschaftliche Erfahrung. Die Bedingungen der Kaufabwicklung aber hingen vor allem vom Verhandlungsgeschick der Kaufinteressenten ab. Schuldenübernahme und Sanierungshilfen wurden ihnen daher häufig verwehrt. Gravierender noch, Ostdeutsche seien von den Sachbearbeitern mitunter gar nicht ernst genommen worden. Unternehmensberater rieten den Kaufinteressenten aus den neuen Ländern: »Nehmt unbedingt einen Wessi mit, damit ihr anständig behandelt werdet.«

Die Bilanz: Schnäppchen oder patriotische Investition?

Auf 600 Milliarden D-Mark hatte Treuhandchef Rohwedder 1990 den Gesamtwert der ostdeutschen Wirtschaft geschätzt. Entsprechend hohe Erlöse wurden auch erwartet. Doch statt eines Gewinns hinterließ die Anstalt ein Minus von mehr als 250 Milliarden D-Mark. Die Betriebe der ehemaligen DDR seien regelrecht verscherbelt worden, meinen Kritiker. Zahlreiche, auch gewinnträchtige Firmen wechselten für eine D-Mark den Eigentümer.

Eine andere Erklärung geben ehemalige Treuhandmitarbeiter: Für viele Betriebe ließen sich keine Kaufinteressenten finden, da sie nicht genügend Gewinne versprachen.

Die Hauptprobleme: Veraltete Produktionsanlagen, eine ungewisse Marktlage oder schlicht zu wenig Kapital für den Erwerb der großen ostdeutschen Betriebe. Viele Investoren hätten erst durch einen extrem niedrigen Kaufpreis sowie die Übernahme von Altschulden und Sanierungskosten durch die Treuhandanstalt davon überzeugt werden können, in ostdeutsche Produktionsstätten zu investieren.

Frühere Vorstandsmitglieder der Behörde bemängeln auch, dass westdeutsche Unternehmer zu wenig Investitionsbereitschaft gezeigt hätten. Sie hätten sich mehr patriotische Solidarität erhofft. Denn für zahlreiche Firmen des Ostens waren westdeutsche Käufer vor allem eins: wichtige Geldgeber, ohne die ein Weiterbetrieb kaum möglich gewesen wäre. Insgesamt gab die Behörde eigenen Angaben zufolge etwa 78 Milliarden D-Mark für Altschulden, 44 Milliarden für die Beseitigung der ökologischen Altlasten und weitere 150 Milliarden für Sanierungskosten aus, um die Unternehmen privatisierungsfähig zu machen.

Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr

Der wirtschaftliche Niedergang der neuen Bundesländer kam nicht unerwartet. Kritische Stimmen gab es bereits zur Wendezeit. Sie warnten davor, dass freie Märkte allein den Aufbau Ost nicht bewerkstelligen könnten. Mit dem Westen könnten die ostdeutschen Betriebe nur mithalten, wenn sie eine längere Anpassungsphase durchliefen – geschützt vor der Konkurrenz, mit einer eigenen Währung, die die Wettbewerbsfähigkeit sicherte. Ökonomen prognostizierten: Mit der Einführung der D-Mark würden die meisten DDR-Betriebe schlagartig nicht mehr konkurrenzfähig sein. Besonders ein Wechselkurs von eins zu eins würde die Löhne für die Firmen bei geringerer Produktivität in unerreichbare Höhe schrauben.

Doch es gab gute Argumente für die D-Mark. Als Symbol für das Wirtschaftswunder der BRD war die Sehnsucht nach Westgeld groß. »Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh‘n wir zu ihr«, skandierten DDR-Bürger auf den Montagsdemonstrationen. Tatsächlich waren schon Ende 1989 Zehntausende Menschen in den Westen abgewandert, weil sie dort höhere Gehälter und bessere berufliche Chancen suchten. Die gemeinsame Währung sollte dabei helfen, diese Bewegung zu stoppen. Die Umstellung von Gehältern und Renten mit einem Kurs von eins zu eins war dabei vor allem eine sozialpolitische Entscheidung. Ein anderer Kurs wäre reell eine Lohnsenkung gewesen, ein Tausch von 1:4 hätte viele Gehälter sogar unter Sozialhilfeniveau (West) gedrückt. Ab 1991 sank die Zahl dieser Binnenmigranten wieder.

Nach dem Umbruch in Osteuropa fehlen die Märkte

Die Anpassungsschwierigkeit der ostdeutschen Unternehmen hing eng mit der Struktur der DDR-Wirtschaft zusammen. Die Produktionsmittel der meisten VEB waren veraltet, Investitionen seit Jahrzehnten ausgeblieben. Statt mit neuester Technologie, arbeiteten viele Betriebe mit einem Überschuss an Arbeitskräften, die die geringe Produktivität kompensierten. Oft setzten sie sogar mehr Personen ein, als sie benötigten, um das staatliche Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen.

Innerhalb des Handelssystems der Ostblockstaaten funktionierte das weitgehend. Denn auch wenn zahlreiche Produkte des Ostens nach Westeuropa verkauft wurden, um Devisen zu erhalten: Im Kern war die DDR-Wirtschaft auf die sozialistischen Staaten ausgerichtet. Das änderte sich Anfang der 90er schlagartig. Nicht nur in Ostdeutschland, im gesamten früheren Ostblock fanden Transformationsprozesse statt. Bisherige Lieferketten funktionierten nicht mehr. Gleichzeitig brach der riesige russisch-osteuropäische Markt weg. Die Betriebe der neuen Bundesländer mussten sich neue Absatzmöglichkeiten erschließen – nun wurden Produktivitätsdefizite zum Problem.

Zu viel zerschlagen, zu wenig gestützt

Dass diese Strukturschwäche ein Erbe mangelhafter Wirtschaftspolitik der DDR ist, steht außer Frage. Damit aber, so meinen Experten, ist der »Niedergang des Ostens« noch nicht hinreichend erklärt. Ulrich Blum, ehemaliger Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, sieht ein Hauptproblem in der strikten Privatisierungspraxis der Treuhandanstalt. »Man hat immer gesagt, soll die Braut schön sein oder soll sie schlank sein. Und dann hat man die Betriebe, es waren ja keine Unternehmen, zurechtgeschnitten auf die Produktion im Rahmen ihrer Kernkompetenz und hat sie verkauft.« Durch die Zerschlagung der Betriebe wurden funktionierende Netzwerke und Lieferketten in Ostdeutschland zerstört.

Was vor allem fehlte, so der Politologe Roland Czada, war eine auf die regionalen Bedürfnisse abgestimmte Industriepolitik. Gerade die sei das Erfolgsrezept des westdeutschen Kapitalismus gewesen. Besonders in Krisenzeiten bildeten gemeinsame Lösungsbemühungen von Politik, Industrieverbänden und Gewerkschaften die Grundlage dafür, schwierige Veränderungsprozesse abfedern zu können. In der Transformation des Ostens fehlten solche gemeinsamen Strukturen fast vollständig. Die Verwaltungen von Ländern und Kommunen befanden sich erst im Aufbau, die eilig privatisierten Unternehmen schlossen sich kaum zu Arbeitgeberverbänden zusammen, um gemeinsame Interessen – auch gegenüber der Politik – zu verfolgen. Kurz: Alles ging viel zu schnell.

Warum wurde so wenig subventioniert?

Eine aktive Industriepolitik war jedoch von Bundesseite auch nicht vorgesehen. Der freie Markt sollte lösen, was staatliche Planung in der DDR nicht geschafft hatte: eine konkurrenzfähige Wirtschaft aufzubauen. Diesem Plan folgte die Treuhandanstalt. Von vornherein, so fasst der ehemalige Treuhand-Sanierungsexperte Horst Plaschna zusammen, habe sie verhindern wollen, dass eine Wettbewerbsverzerrung zu Lasten des Steuerzahlers eintritt. In den alten Ländern waren nicht überlebensfähige Industriezweige lange durch Milliardensubventionen am Leben gehalten worden. Aus diesem Fehler hatte man gelernt.

Die Kehrseite dieser Strategie: Unternehmen, die noch nicht über Investoren verfügten, erhielten kaum Sanierungshilfen. Damit konnten sie wichtige Anpassungen – etwa die Modernisierung der Produktion – nicht vornehmen. Kritiker argumentieren, dass gerade das für viele Betriebe die Überlebenschancen stark reduziert habe.

Der weitgehende Verzicht auf Subventionen entsprach nicht nur dem wirtschaftspolitischen Denken der Regierung. Er stand auch im Interesse der westdeutschen Industrie. Sektoren wie der Schiffs- und Maschinenbau befanden sich seit Ende der 80er Jahre in einer Absatzkrise und mussten sich gegen Konkurrenten behaupten, die von Staaten wie Italien und Belgien großzügig unterstützt wurden. Die Konzernchefs befürchteten, dass sich ihre Marktposition noch mehr verschlechtern würde, wenn auch Ostbetriebe Staatshilfen bekämen und so konkurrenzfähig würden. Deshalb kämpften sie auf politischer Ebene und innerhalb der Führungsgremien der Treuhandanstalt gegen solche Strömungen, die vom marktliberalen Kurs abrücken wollten.

Der ökonomische Absturz der neuen Bundesländer wurde jedoch mit zunehmender Zeit unverkennbar. Zu Beginn des Jahres 1993 entschied sich die Koalition daher für den Erhalt der »industriellen Kerne«, also für die staatliche Stützung ostdeutscher Industriezentren. Auch im Fall der Chemiebetriebe wich Bundeskanzler Helmut Kohl vom liberalen Kurs ab und half mit aktiver Förderpolitik und persönlichem Einsatz. Denn noch 1994 hatten sich für die wenigsten Betriebsstätten Investoren gefunden – zu groß, um von westdeutschen Firmen gekauft zu werden, mit millionenschweren ökologischen Altlasten und schwindenden Absatzmärkten. Bitterfeld, Leuna, Schkopau – heute zählen sie wieder zu den wichtigsten Arbeitgebern Sachsen-Anhalts.

Konkurrenz und Solidarität

Anders erging es den Arbeitern im Kalibergbau. Die Salzförderung war zu DDR-Zeiten ein verlässlicher Devisenbringer – dank qualifiziertem Personal, moderner Technik und großen Rohstoffvorkommen. Doch der Käufer, die damalige Kasseler BASF Kali & Salz AG, hatte kein Interesse an einem Weiterbetrieb, obwohl die neu erworbenen Stätten sogar preiswerter fördern konnten als die westdeutschen Anlagen. Um dort die Produktion unvermindert aufrechtzuerhalten, machte der Konzern die ostdeutschen Förderanlagen mit etwa 2.000 Beschäftigten dicht. Dutzende Kumpel gingen in den Hungerstreik, selbst internationale Medien berichteten, der Slogan »Bischofferode ist überall« ging um die Welt. Es half nicht.

Solche Fälle prägten das Bild der Treuhand und westdeutscher Konzerne im Osten. Dabei gibt es auch andere Beispiele. Zu den ersten, die ganze Produktionsstätten in den neuen Bundesländern errichteten, gehörte Opel. Unweit der ehemaligen Wartburg-Fertigungsstrecke öffneten in Eisenach bald Montagehallen für mehrere tausend Mitarbeiter. Einige Unternehmen verlegten sogar Hauptsitz und Produktion in die neuen Länder. Dazu gehören beispielsweise Nordbrand Nordhausen, Spreewaldhof oder DEBAG Backofen.

Das Wartburgwerk hingegen hatte von vornherein keine Überlebenschance. Es steht vielmehr symptomatisch für die Schwierigkeit, auch im Nachhinein zu bestimmen, wieviel die DDR-Wirtschaft tatsächlich wert war – denn der Wert ist abhängig von den jeweiligen Umständen. Auf einen Trabant oder Wartburg, die beiden wichtigsten Automarken des Ostens, hatten die DDR-Bewohner meist jahrelang gewartet. Bereits am Tag der Wiedervereinigung ließ sich mit diesen Marken allerdings kaum mehr Geld verdienen. Durch die D-Mark und Lohnanpassungen war ein gebrauchtes Westauto von Opel oder VW für den gleichen Preis zu haben – in wesentlich besserer Qualität.

Nach wie vor Aufarbeitungsbedarf

Rohwedder bezeichnete die Treuhandanstalt ohne Groll als »Watschenmann der Nation«. Sie sollte vieles sein: Anwalt des Ostens, Hüter marktliberaler Vorstellungen, schnell, sorgfältig und fehlerlos. Nichts davon war sie, nichts davon konnte sie sein. Dafür gab es interne und noch mehr externe Ursachen. Dazu gehörten politische Strategiewechsel, unvorhergesehene Ereignisse wie der Zusammenbruch der osteuropäischen Absatzmärkte, aber auch Managementprobleme angesichts des hohen Privatisierungstempos.

Für viele Ostdeutsche wurde sie hingegen das Symbol schmerzhafter Umwälzungen nach der Wende. Millionen Menschen verloren ihre Arbeitsplätze, der Osten den Großteil seiner Industrie. Dass auch die Skepsis gegenüber den etablierten Parteien, die sich in hoher Zustimmung zu Rechtspopulisten äußert, nicht zuletzt mit diesen Erfahrungen zusammenhängt, rückt allmählich in den Fokus von Wissenschaft und Medien.

Transparanzhinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im November 2019 veröffentlicht.

Aktuelle Ausgabe

Dieser Artikel erschien in der 1. Ausgabe des KNICKER, die Katapult-Sonderausgabe im A1-Format. Der KNICKER erscheint alle drei Monate – immer mit Riesenkarte, jedes Mal mit ausführlichen, gründlich recherchierten Berichten zu ausgewählten Themen. Wenn Sie den KNICKER abonnieren möchten schließen sie hier das Kombi-Abo im Aktionspaket ab.

Autor:innen

Geboren 1988, von 2017 bis 2022 bei KATAPULT und Chefredakteur des KNICKER, dem Katapult-Faltmagazin. Er hat Politik- und Musikwissenschaft in Halle und Berlin studiert und lehrt als Dozent für GIS-Analysen. Zu seinen Schwerpunkten zählen Geoinformatik sowie vergleichende Politik- und Medienanalysen.